les soifs en analyse transactionnelle

et l’ennui

Commençons ici par citer le philosophe allemand Arthur Schopenhauer : « La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l’ennui. Ce sont là les deux éléments dont elle est faite » (Schopenhauer, Sommer , Dautrey, & Stanek , 2009).

Selon ce dernier, « la souffrance est le fond de l’existence humaine : cette souffrance d’exister provient du fait que l’Homme, cette machine à désirer, est sans cesse déçu de ses satisfactions. Dès qu’un désir est satisfait, il vient d’autres désirs, qu’il faudra bien accomplir. C’est la volonté de vivre, l’instinct, autrement dit, qui nous fait désirer. Mais dès que l’on tue en nous le désir, c’est l’ennui qui pointe, le vide du cœur. Ainsi, l’Homme est déchiré entre cette double menace, ce qui constitue une source certaine de son malheur ». (Schopenhauer, 2020)

Et, y-a-t-il des métiers plus ou moins ennuyeux que d’autres et dans lesquels nous ne nous ennuierions pas ? Le philosophe français Alain, de son vrai nom Émile-Auguste Chartier, émet une hypothèse en ce sens que « le seul métier ou l’on ne s’ennuie jamais c’est celui que l’on ne fait pas » (Alain, 1985).

Donc, et si je résume les hypothèses de ces deux philosophes, nos vies professionnelles oscillent entre souffrance et ennui, et pour éviter cela, nous rêvons tous d’un métier que nous ne faisons pas ! Vous avouerez que cela ne va pas être facile pour les prochaines générations.

En poussant les recherches dans la philosophie moderne et sur ce sujet, on peut entendre, sur de nombreuses chaînes YouTube, le philosophe français André Comte Sponville qui refait les mêmes discours enregistrés lors de ses conférences et dans lesquels il répète à qui veut bien l’entendre : « qu’il n’y a pas de métiers où l’on ne s’ennuie pas, mais il y a des métiers où l’on s’ennuie peu » (Comte-Sponville, 2016).

Pour tenter de sortir de cette spirale ennuyeuse, je vous propose de regarder cela sous l’angle de l’analyse transactionnelle que j’abrégerai « AT » plus loin dans le texte. Un des concepts de base de l’AT repose sur les soifs fondamentales de l’Homme. Eric Berne, le fondateur de l’AT en a identifié trois et les a décrits comme tels : 1) soif de stimuli, 2) soif de structure et 3) soif de reconnaissance. Et depuis peu, les disciples de l’analyse transactionnelle ont également rajouté le sens comme quatrième besoin fondamental.

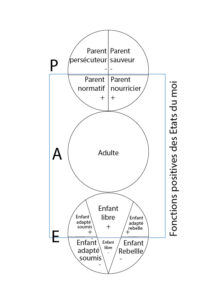

Le modèle structural des états du moi en analyse transactionnelle

Les états du moi sont un des éléments constitutifs de la théorie de l’Analyse Transactionnelle. En AT, notre psychisme se compose de trois états du moi qui contiennent tout ce que nous pensons ou avons pensé, ressentons ou avons ressenti, croyons ou voulons. Ils incluent également toutes nos expériences, présentes et passées avec les traces conscientes et non-conscientes laissées par ces expériences (Brécard & Hawkes, 2019). Le schéma ci-dessous permet de représenter le modèle structurel des états du moi sous forme de trois cercles empilés et qui sont devenus la marque de fabrication de l’analyse transactionnelle (Lancestre & Chandezon, 2017). Il existe 4 modes de diagnostic des états du moi :

- Comportemental : ce qui se voit et qui est observable

- Social : ce qui est induit chez l’autre

- Phénoménologique : ce que la personne vit intérieurement

- Historique : ce qui es lié au vécu ancien

Pour Éric Berne, la structure de la personnalité se compose (quel que soit l’âge) de trois organes psychiques nommés états du moi :

- Parent (P) : Réseau de pensées, de sentiments qui génère des comportements caractéristiques et qui conserve l’ensemble des pensées + sentiments + comportements de modèles parentaux et intégrés tels quels,

- Adulte (A) : qui conserve l’ensemble des pensées + sentiments + comportements liés au “touché” de la réalité, à l’ici et maintenant,

- Enfant (E) : qui conserve l’ensemble des pensées + sentiments + comportements tels que la personne les a vécus dans son enfance.

Cela signifie que, tout au long de sa vie, une personne :

- Observe comment ses parents (ou grands-parents, tuteurs, puis une figure spirituelle ou un grand professionnel) se comportent, ce qu’ils disent, ce qu’ils transmettent de leurs émotions face aux différentes situations de la vie. Ces observations lui serviront de modèles ultérieurement. Imaginez qu’il s’agisse d’un “regard” tourné vers l’Autre.

- Fait des expériences, appréhende la réalité de tous les jours et enregistre les conclusions. Ici, “le regard” vise devant et autour de soi.

- A ses propres ressentis, émotions et besoins, évolutifs par nature et qu’elle va s’attacher à satisfaire avec plus ou moins de succès : “le regard” est alors tourné vers soi.

Ainsi, à chaque instant nous abordons la réalité avec trois possibilités :

- Y plaquer des modèles (“être dans le Parent”),

- Reproduire des vécus personnels d’autrefois (“être dans l’Enfant”),

- Prendre la réalité telle qu’elle est – et non pas telle que nous voudrions qu’elle soit – avec ce que nous sommes et non ce que nous avons été ou ce que nous voudrions être (“être dans l’Adulte ou dans l’Enfant Libre”).

- P, A et E s’appellent les États du Moi Structuraux (pour la structure de la personnalité) et concernent donc le contenu intrapsychique (Le Site Francophone de l’Analyse Transactionnelle, 2021)

La soif de stimulation pour ne pas s’ennuyer

S’agissant de l’ennui, je me suis penché en premier lieu sur la soif de stimuli.

Eric Berne a développé une théorie des rapports sociaux en s’appuyant sur les travaux du psychiatre et psychanalyste américain René Spitz (Spitz & Hmara, 1979). Cette théorie part du principe que l’attitude de la psyché humaine à conserver des états du moi cohérents, semble dépendre de l’existence d’un flux de stimuli sensoriels toujours nouveaux.(Berne, 2016)

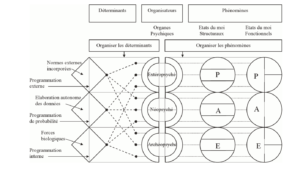

Spitz avait découvert que des nourrissons que l’on ne manipulait pas durant une longue période avait tendance à décliner de manière irréversible et finissaient par succomber à la maladie qui se déclarait (Spitz R. , 1945). Bien que cette théorie ait été remise en question par de nombreux psychologues, dont le principal fut le Professeur de psychologie nord-américain Jérôme Kagan (Kagan, 1967), Berne et les analystes transactionnels ont étendu leurs recherches sur cette observation pour en déduire que ce besoin de stimuli toujours nouveaux était nécessaire pour assurer l’intégrité de la néopsyché et de l’archéopsyché. Je rappelle ici, pour les lecteurs qui ne sont pas aguerris avec les définitions de l’appareil psychique proposé et décrit par Berne, que la néopsyché correspond à l’état du moi Adulte, l’archéopsyché à l’état du moi Enfant quant à l’extéropsyché, elle se réfère à l’état du moi Parent. Pour une meilleure compréhension de cette description de l’appareil psychique Philippe Ducatteeuw, formateur et superviseur en analyse transactionnelle de l’EATA: PTSTA-O, a tenté une représentation graphique sous la forme suivante :

Figure 2: Schéma de l’appareil psychique – Philippe Ducatteeuw, P.T.S.T.A. Org., Fleurbaix, France.

Ainsi, et au travers d’expériences de privation sensorielle, il ressort que si l’on supprime les stimuli ou qu’on les « désorganise », la pensée de l’individu est, dans un premier temps, atteinte, ce processus mettant à nu l’activité de l’archéopsyché sous-jacente. Ceci peut déclencher des réactions puériles et émotionnelles. Et si le fonctionnement archéopsychique est désorganisé à son tour, des hallucinations peuvent apparaître (Berne, 2016).

Les travaux de Spitz vont encore plus loin et démontrent lors d’expériences de privation sensorielle chez le jeune enfant, qu’en plus d’atteintes psychiques, des détériorations organiques peuvent survenir. En outre, un facteur est mis à jour : plus les stimuli sont basés sur l’intimité physique ou sensorielle, plus ils sont efficaces.

De ce fait l’incapacité d’un individu à supporter de longues périodes d’ennui ou d’isolement a donné naissance au concept de « soif de stimuli ». Ce concept de soif de stimuli peut se comparer sur de nombreux plans biologiques, psychologiques et sociaux, à la faim et à la nourriture (Berne, 2016).

Alors pourquoi courre-t-on au travail ? Le travail est-il un excitant comparable au stimuli tel que Berne le décrit ? Le travail est-il une valeur morale ? Ou alors un besoin physiologique ? et évidemment, pourquoi s’ennuie-t-on au travail ?

Pour faire la synthèse de cela, je m’appuie sur le postulat d’André Comte Sponville (Comte-Sponville, 2016) qui démontre que le travail n’est pas une valeur morale mais une valeur marchande. En effet, nous ne venons pas (ou plus) au travail pour des questions de moralité, mais principalement pour des questions marchandes. Il s’appuie pour affirmer cela sur le simple fait que le salaire fait partie intégrante de la relation de travail. C’est donc un troc, un échange en relation marchande qui a comme unité de transaction le salaire de base.

Et le collaborateur est payé sur la base d’un salaire convenu, qu’il fasse bien ou mal son travail. Et s’il le fait bien ou mieux qu’un autre, ou s’il le fait avec amour et passion, l’unité de transaction sera toujours la même, soit le salaire de base. Dans cette démonstration et cette hypothèse, j’exclus volontairement ici tout ce qui touche au salaire au mérite, aux primes etc…, car de tels avantages sont basés dans la majeure partie des cas sur une forme de profitabilité ou de rentabilité, alors qu’une prime au mérite pour aimer son travail n’a pas encore vu le jour !

En revanche, si l’amour est une valeur morale comme le propose Matthieu Chang (Matthieu, 1971), elle reste la valeur suprême. Et l’amour universel, même s’il n’est qu’un idéal, nous indique une direction vers laquelle nous pouvons tendre.

Par déduction et par conséquent, on peut envisager que l’amour du travail bien fait est une valeur morale. Il est donc nécessaire de pouvoir aimer ce que l’on fait au travail, y trouver une forme de plaisir et de satisfaction, afin que cela réponde à notre soif de stimuli.

Mais encore et comme le dit le philosophe Alain (Alain, 1985), faut-il pouvoir exercer le travail dans lequel on s’ennuie le moins. Autrement présenté, comment exercer ou choisir un travail que l’on aime le plus possible, dans lequel on ne risque pas l’ennui ?

Stimulation, ennui et préférences de comportements

Je me suis intéressé pour cela à l’approche Leonardo3.4.5 qui permet d’identifier les préférences comportementales d’une personne. En d’autres termes, nous ne parlons pas ici de la problématique d’appliquer une connaissance acquise pour résoudre un problème ou pour mener à bien une tâche. Nous parlons bien de la problématique issue de l’ennui potentiel, si on emploie des collaborateurs pour des tâches ou des missions qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs ou leurs préférences comportementales. (Muth & Vaucher, 2020)

L’hypothèse ici, est d’explorer si ce sont les personnes en tant qu’individus qui sont susceptibles de plus s’ennuyer que d’autres au travail ou s’il s’agit de pouvoir mettre ses préférences de comportement au service d’un travail que l’on aime faire. Ce qui reviendrait à dire qu’il est possible de moins s’ennuyer au travail, et que chaque personne ayant accès à une meilleure connaissance de lui-même et de ses préférences comportementales, pourrait éviter de tomber dans le piège ennuyeux du travail que l’on n’aime pas faire !

Le modèle Leonardo3.4.5 est né grâce à la confluence des résultats de recherches d’un certain nombre d’auteurs (Muth & Vaucher, 2020) et répond à l’ambition d’avoir un outil disposant d’une orientation systémique et bien en ligne avec les besoins des individus, des groupes de travail et des organisations. Ces trois niveaux sont représentés par les niveaux systémiques “individu (3)-groupe (4)-organisation (5)” selon la typologie proposée par Miller (Miller, 1978).

Les concepteurs de Leonardo3.4.5 se sont inspirés des travaux de Myers Briggs (Briggs & Myers, 1980) qui évaluait le niveau psychologique au moyen d’un outil appelé le MBTI et déterminant le type psychologique d’un sujet (Myers Briggs & Myers, 2016). Quant au TMS (team management system) de Margerison McCann (Margerison & McCann, 1992), il fait une superposition entre le modèle MBTI et le modèle de Belbin (Belbin, 2010)[1] modifié, pour s’accorder avec la symétrie des 16 types du MBTI.

Cette symétrie a été reprise dans Leonardo3.4.5 en y ajoutant une autre dimension, celle des préférences au niveau des stratégies génériques des organisations qui a été superposée sur ces deux modèles. La description de ces stratégies résulte des observations de terrain et d’une analyse d’articles de presse du groupe de travail qui a développé Leonardo3.4.5.

Dans la rédaction des profils, un grand soin a été prodigué à l’acceptabilité des textes par les participants, ainsi qu’à une efficacité andragogique exceptionnelle. Pour ce faire, les travaux de Frederic Vester à propos de l’apprentissage (Vester, 1984) ont été d’une importance décisive. Les textes ont été différenciés dans la forme et dans le contenu pour les profils féminins et ceux masculins, ainsi que pour les différents groupes d’âge.

La fine granularité du modèle permet à l’intelligence artificielle d’éditer plus de 1’500 profils possibles (1538 combinaisons de textes), ce qui permet de remettre à chaque participant un profil perçu comme extrêmement individualisé, bien qu’il ait été établi par une machine sur la base du questionnaire de 80 items, que le participant a préalablement rempli. Par ailleurs « Leonardo3.4.5 » établi régulièrement un rapport de validité scientifique (Hansjosten, 2015)

La satisfaction du côté des participants va de pair avec celle des développeurs, dans la mesure où des participants laissent des commentaires tels que celui-ci: “C’est diabolique, vous ne me connaissez pas, la seule chose que vous avez eu en main était un questionnaire somme toute assez anodin, mais le profil me décrit aussi bien que si j’avais passé beaucoup d’heures sur le divan d’un analyste.”

Les résultats émanant des profils Leonardo3.4.5 feront partie intégrante de ce travail de recherche et ils seront confrontés à un questionnaire complémentaire qui permettra d’identifier d’éventuels facteurs endogènes ou exogènes, ceci afin de poser un certain nombre d’hypothèses au sujet du besoin de stimulation des individus à leur poste de travail.

[1] Le modèle Belbin, créé par le psychosociologue britannique spécialiste du management d’équipe Meredith Belbin, met en évidence les neuf rôles clés nécessaires au bon fonctionnement d’une équipe de résolution de problème.

L’ennui et la soif de reconnaissance

Les signes de reconnaissance sont hautement appréciés et ils sont attendus lorsque plusieurs personnes se rencontrent. Refuser des signes de reconnaissance est une forme de mauvaise conduite appelée « grossièreté », qui peut amener à des sanctions sociales (Berne, 2016).

Il y a plusieurs formes spontanées de reconnaissance, comme un sourire de plaisir par exemple. Qui n’a pas reçu un signe de reconnaissance inconditionnel et non verbal d’un inconnu dans la rue, qu’il s’agisse d’un regard furtif ou d’un pouce levé ou d’un sourire ?

Anciennement, une révérence ou un « levé de chapeau », et plus actuellement un sifflement ou un serrement de main se sont même mués en rituel.

Il existe une suite de « gestes » verbaux, dont chacun indique un niveau de plus en plus haut de reconnaissance et offre une gratification de plus en plus grande. Eric Berne les résume ainsi en analyse transactionnelle (Berne, 2016):

|

|

Type de rituel |

Implications correspondantes |

|

a) |

Bonjour ! |

Quelqu’un est là ? |

|

b) |

Comment allez-vous ? |

Quelqu’un ayant des sentiments est là ? |

|

c) |

Vous n’avez pas froid avec le temps qu’il fait ? |

Quelqu’un ayant des sentiments et des sensations est là ? |

|

d) |

Qu’y-a-t-il de neuf ? |

Quelqu’un ayant des sentiments et des sensations et une personnalité est là ? |

|

e) |

Vous avez d’autres nouveautés à me raconter ? |

Quelqu’un ayant des sentiments et des sensations et une personnalité et auquel je porte un intérêt soutenu est là ? |

En AT, toute intervention qui crée une reconnaissance de l’autre est appelée « signe de reconnaissance ». Nous faisons souvent à peine attention à ce flot constant d’échanges avec les autres, et leurs importances sont de taille dans le monde des organisations, car effectuer un travail qui ne recevrait pas de signes de reconnaissance pourrait être assimilé à ennuyeux !

L’analyse transactionnelle a classifié les signes de reconnaissance en deux « familles » :

- Les signes de reconnaissance inconditionnels qui renvoient à notre personne (ce que nous sommes)

- Les signes de reconnaissance conditionnels qui renvoient à notre comportement (à ce que nous faisons.

Dans chacune de ces familles de signes de reconnaissance, ceux-ci peuvent être positifs ou négatifs.

Les signes de reconnaissances inconditionnels positifs, nous remplissent de joie et de chaleur; nous pouvons être agréablement touchés et ils peuvent nous faire nous sentir « bien ». Ils sont chargés d’intensité.

Le signes de reconnaissances inconditionnels négatifs sont eux difficiles à entendre et peuvent nous renvoyer à une image négative de nous-même. Ils peuvent être destructeurs quand ils s’adressent à un enfant qui n’a pas les moyens de relativiser ce qu’il perçoit.

Exemples :

Les signes de reconnaissances inconditionnels positifs :

- Je t’aime énormément

- Je te trouve intelligent

- J’apprécie ton sens de l’humour

Les signes de reconnaissances inconditionnels négatifs :

- Tu es méchante

- Tu es vraiment insupportable

Les signes de reconnaissance conditionnels sont eux moins chargé en intensité, qu’ils soient positifs ou négatifs. Il est par exemple agréable de savoir que l’on aime notre coupe de cheveux, mais cela nous touche moins que de nous savoir aimé.

Les signes de reconnaissances conditionnels négatifs sont parfois difficiles à entendre, mais ils permettent, si nous les écoutons avec un distance intérieure suffisante, de modifier des comportements problématiques, de progresser dans notre travail ou encore d’apprendre d’autre manière de faire. Cela dépend toutefois de la manière dont ils nous sont présentés.

Exemples :

Les signes de reconnaissances conditionnels positifs :

- J’aime ta robe

- J’apprécie beaucoup ton travail

- Tu as bien compris ce dont je parle

Les signes de reconnaissances conditionnels négatifs :

- Je déteste que tu me fasses attendre

- Tu as fait une grosse bêtise

- Ton rapport n’est pas assez travaillé.

Les signes de reconnaissances peuvent par ailleurs être verbaux ou non-verbaux.

Exemples :

Les signes de reconnaissances verbaux positifs :

- Quelle belle soirée j’ai passé, merci !

- J’adore ta nouvelle coiffure

- Ton intervention auprès de l’équipe ce matin était parfaite

Les signes de reconnaissances verbaux négatifs :

- Tu t’es encore trompé

- Tu es vraiment mal coiffée

- Comment as-tu pu acheter une telle horreur !

Les signes non-verbaux sont plus discrets et donc plus faciles à ignorer. Un sourire, un signe de tête, un clin d’œil nous rapproche de l’autre. Ces signes sont moins « chargés » émotionnellement que les précédents, toutefois leur absence ou la non-réponse à l’un d’eux peuvent être vécues comme douloureuses.

Exemples :

Les signes de reconnaissances non-verbaux positifs :

- Un sourire

- Un petit signe de la main

- Un clin d’œil

- Un geste amical

Les signes de reconnaissances non-verbaux négatifs :

- Un regard qui se détourne

- Une grimace d’un collègue à la lecture d’un rapport

- Des gestes insultants

- Pas de réponse à une demande(Brécard & Hawkes, 2019)

Il apparaît clairement et cela dépasse la simple hypothèse, que de travailler sans recevoir de signes de reconnaissance peut amener à des dérives de comportement d’une personne. Ainsi, un travail inintéressant pourrait déclencher une forme d’ennui que la personne tenterait de combler par un potentiel comportement déviant : harcèlement moral ou sexuel, burn out ou burn in (bore-out syndrom), etc… Une attitude pire serait de ne pas donner de signes de reconnaissance à un collègue ou subordonné, et par cette forme d’ignorance, de lui faire croire ou penser qu’il n’existe pas.

À contrario, travailler dans une ambiance saine et effectuer un travail dans lequel on éprouve du plaisir ou que l’on aime, permet de se donner à soi-même des signes de reconnaissance positifs et également de recevoir de tels signaux de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie. Et recevoir de tels signes de reconnaissances éloignerait l’ennui pour le reléguer au registre des mots oubliés.

L’ennui, le besoin de structure et le temps qui passe.

Pour Berne, la manière dont l’homme structure son temps est en lien étroit avec les 3 soifs fondamentales déjà parcourue ci-dessus. Je rappelle que la soif de sens est venue compléter ce « catalogue », soit :

- La soif de stimulation: le besoin d’éprouver des sensations, notamment d’être impacté physiquement

- La soif de reconnaissance : basée sur des échanges symboliques, où l’autre nous offre un signe d’attention concernant notre existence.

- La soif de structure: qui concerne particulièrement le besoin de structurer le temps.

Et, pour survivre, l’être humain est confronté à la nécessité de satisfaire ses soifs fondamentales, et il va, utiliser une grande partie de son temps et de son énergie pour y parvenir. De manière conscience ou inconsciente, une grande partie de nos activités habituelles est orientée vers la satisfaction de ces trois soifs et connaître nos besoins, nous permet de satisfaire nos soifs avec plus d’efficacité.

Pour Berne, nous structurons notre temps en six phases caractérisées ainsi :

- Le retrait : les signaux que j’envoie indiquent que je ne souhaite pas entrer en contact avec l’autre : je ne m’approche pas, je ne lui parle pas ou je ne le regarde pas, je reste dans “mon coin” – ou d’une façon plus inconsciente – je suis dans mes pensées.

- Le rituel : c’est la façon socialement admise de commencer et de terminer un contact relationnel : ainsi le “bonjour” et l’ “au revoir» sont des automatismes culturels. Faites l’essai : répondez “Non” à “Comment ça va ? “, vous allez probablement sentir une gêne chez votre interlocuteur : ce n’est pas la réponse prévue !

- Le passe-temps : comme son nom l’indique, c’est une manière de passer le temps, de discuter avec l’autre sans s’impliquer trop dans la relation, la conversation est balisée, elle se fait “toute seule”. L’exemple le plus typique, c’est le temps qu’il fait en cette saison, Oh ! ne m’en parlez pas…

- L’activité : la relation est instaurée pour faire quelque chose ensemble. La conversation, les gestes sont dédiés à cette réalisation : un compte-rendu, une maquette, un site internet…

- Les jeux : on retrouve ici les séquences relationnelles qu’Éric Berne a appelé les jeux psychologiques.

- L’intimité : c’est un moment, bref et peu fréquent, où les interlocuteurs échangent sur ce qu’ils ressentent, de la joie, des sentiments amoureux, de la colère ou de la tristesse, d’une manière authentique, c’est-à-dire sincère et exempte de volonté manipulatoire (de l’autre, de la relation).(Le Site Francophone de l’Analyse Transactionnelle , 2022)

Quant au philosophe et musicologue français Jankélevitck, il parle de minimum 4 causes qui seraient déclencheurs de l’ennui : l’inaction, la solitude, la monotonie et la fatigue. Pour lui, le temps est un facteur prépondérant et déclencheur potentiel d’ennui, s’il n’est pas maîtrisé : « Les heures arrêtées nous ennuient, mais les heures fugaces et les moments irréversibles nous inspirent des regrets cuisants. Le temps nous paraît long, et la vie nous semble courte. Comment des années si courtes se fabriquent avec des journées si longues ? Brève ou longue, tel est la vie : comprenne qui pourra ! (Jankélevitch, 1976)»

Et qui connaît un peu le monde de la chanson française se souviendra des paroles d’une célèbre chanson de Jacques Brel dont voici un extrait et qui confirme que le temps qui passe et qui n’est pas maîtrisé, peut être effroyable :

Traverser le présent en s’excusant déjà de n’être pas plus loin

Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d’argent

Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui leur dit : « je t’attends »

Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non et puis qui nous attend

(Les vieux Jacques Brel) (Brel, Ina Chansons, 2012)

Ainsi, l’ennui c’est aussi le mouvement implacable des aiguilles dans la montre. Et dans le monde du travail tout est relatif au temps dans la mesure où le travail est réglé par un horaire hebdomadaire, par un salaire-minute ou -horaire qui vont quantifier le prix du temps passé au travail, par les temps de pause, par la durée du repas de midi, par la fin de la journée de travail, par la durée des congés payés, etc… Et comme le temps qui passe est une notion très peu précise, qui n’a ni début ni fin, et qui est à la fois interminable et inexorable, le besoin de le structurer semble d’une logique implacable dans le monde des organisations. On retrouvera donc dans le questionnaire mis en place dans le cadre de cette thèse, des éléments qui nous permettront d’identifier si une bonne ou une mauvaise structuration du temps dans les organisations ont un éventuel impact sur la sensation d’ennui.

Le sens et l’ennui

Mais il est prouvé aujourd’hui que tout cela n’a que très peu d’intérêt si nous nous levons le matin et que nous sommes incapables de trouver du sens aux différentes actions ou travaux qui nous attendent durant la journée. Ainsi l’hypothèse ici revient à dire que si les actions n’ont pas de sens, la stimulation, les reconnaissances et la structuration du temps seraient inutiles.

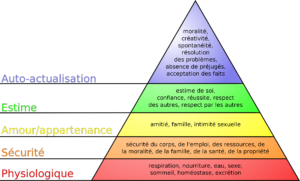

Abraham Harold Maslow né au début du 20e siècle à New York était un psychologue humaniste qui s’est penché sur la hiérarchie des besoins humains et sur le sens et la motivation, et qui a souvent été représentée par la suite sous la forme d’une pyramide (Maslow, 2013) :

Dans son modèle Maslow place tout en haut de la pyramide la moralité, la créativité, la spontanéité, la résolution de problèmes, l’absence de préjugés et l’acceptation des faits, alors qu’on retrouve à sa base les besoins physiologiques de respirer, de manger, de boire, de dormir, etc… Ainsi, sans morale je ne peux pas respirer ce qui est ennuyeux, et par ailleurs si je respire sans moralité, je cours à la débauche et je suis ainsi sûr d’ennuyer mon prochain !

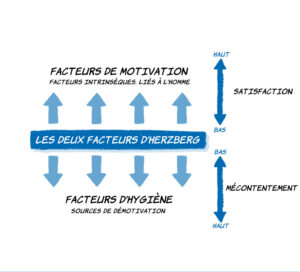

Par ailleurs les travaux de Frédérick Herzberg ont mis en lumière deux sortes de besoins fondamentaux : les facteurs d’hygiène et ceux qui sont particuliers à l’homme et qu’il nomme : les facteurs internes (Herzberg, 1978). Ce qu’il y a d’intéressant dans sa théorie, c’est que les facteurs d’hygiène ne sont pas à proprement parler des facteurs de motivation, mais des facteurs de satisfaction. Et lorsque les facteurs de satisfaction sont pourvus, ils réduisent les facteurs d’insatisfaction. Herzberg cherche ici à démontrer que les facteurs d’insatisfaction sont de vraies sources de mécontentement ou de démotivation et que selon lui, seuls les facteurs internes sont source de motivation.

Tableau expliquant les facteurs de motivation selon Herzberg (Tous pour tous, Vaucher, Muth, Amalthée, 2020)

Herzberg propose pour motiver les travailleurs de leur donner des tâches qui leur permettent de se réaliser et qui comportent autonomie et responsabilité. Sans cela, le travailleur risque de tomber dans un cercle vicieux amenant à la démotivation : faible intérêt pour la tâche à accomplir, tâches accomplies approximativement et diminution de facto de l’intérêt pour la tâche. Ainsi, l’ennui peut se développer à loisir et prendre la place qu’il mérite, si on ne prête pas attention à ces facteurs d’hygiène.

Plus récemment Simon Sinek, conférencier britannique et auteur de livres sur le management, commence ainsi son livre Trouver son pourquoi : « L’épanouissement est un droit et non un privilège. Chacun de nous peut prétendre à se lever le matin en ayant envie d’aller travailler, à être comblé par son métier, à l’exercer en toute sérénité et à rentrer chez lui avec le sentiment d’avoir contribué à quelque chose d’important. » (Sinek, 2018). Il explique que le concept du pourquoi lui est apparu à la suite d’une importante rupture dans sa vie professionnelle. Il avait perdu toute passion pour son travail. Et tous les conseils qu’il recevait lui furent peu utile, car il entendait « fais ce que tu aimes », « trouves ton bonheur », « sois passionné ». Tous ces conseils étaient parfaitement judicieux et adéquats et il y adhérait sur le fond, mais ne disposait pas des clés lui permettant de savoir comment faire. C’est alors qu’il a essayé de comprendre « pourquoi » il faisait les choses et depuis ce jour-là c’est réellement devenu une raison qui représente toujours une force prodigieuse dans sa vie. Selon lui, « trouver son pourquoi » c’est bien évidemment donner du sens à ces actes, mais c’est également trouver le moyen d’éloigner l’ennui du train-train quotidien.

J’inclurai donc dans le questionnaire qui sera soumis à notre panel d’interviewés des questions relatives au sens de la tâche réalisée, afin de pouvoir mesurer si cela a un impact sur la sensation d’ennui ressenti.

Sur-stimulation, punition et ennui

Revenons un moment sur le besoin de stimuli tel qu’il a été décrit par Éric Berne dans son concept des 3 soifs (Stimulation, reconnaissance et structure). Dans le cadre d’une expérience sur l’ennui menées aux Etats-Unis, 2/3 des hommes et 1/4 des femmes qui étaient les sujets d’une étude ont préférés s’administrer des chocs électriques plutôt que de laisser leur esprit divaguer. Dans cette étude, menée par Timothy Wilson professeur de psychologie et ses collègues de l’université de Virginie aux États-Unis, ils ont tenté d’évaluer le plaisir que l’on pouvait trouver à rester seul avec ses pensées, autrement dit à « être dans l’ennui » (Wilson, et al., 2014).

Être seul sans personne à qui s’adresser ou encore ne rien avoir à faire devient une expérience désagréable pour bon nombre de nos congénères (Raichle, et al., 2001). Et ceci probablement en raison du fait que nous disposons de tellement de stimuli peu coûteux et trop facilement accessibles : qu’il s’agisse de vidéos, de lectures ou publications dans les médias sociaux ou d’autres stimuli artificiels ne faisant pas partie d’un arsenal, à proprement parler nécessaire.

Dans l’étude suscitée, ils ont demandé à des étudiants de passer 6 à 15 minutes enfermés et assis dans une pièce située dans leur institut de recherche. Passé ce délai, ils ont été interrogés, afin de connaître leur ressenti, et il s’est avéré qu’ils n’ont pas réellement apprécié cette situation ; pour certains, il s’agissait de l’ennui, pour d’autres de la gêne et plus généralement, ils n’arrivaient pas à définir leurs pensées à ce sujet. Afin de déterminer si l’environnement jouait un rôle sur l’ennui ressenti, les chercheurs ont reproduit l’expérience au domicile des étudiants. Cette contre-expérience a prouvé qu’ils avaient encore moins de plaisir à rester assis à réfléchir et 32% d’entre-eux ont même avoué avoir triché en écoutant de la musique ou en consultant leur smartphone. La même expérience a également été reproduites auprès d’adultes âgés de 18 à 77 ans avec les mêmes conclusions.

Les chercheurs ont alors introduit un nouveau protocole : ils ont remis les participants dans des salles de laboratoire durant une quinzaine de minutes avec leurs pensées pour seule distraction. Ils avaient toutefois le choix de pouvoir se donner un choc électrique minime en appuyant sur un bouton. Résultat : 12 des 18 hommes et 6 des 24 femmes se sont administré au moins un choc. Une majorité d’hommes ont donc préféré s’administrer un choc électrique léger plutôt que de rester assis à « glander ». Il est à noter que ces résultats incluent uniquement les participants qui ont déclaré qu’ils paieraient pour éviter de recevoir des chocs électriques. La différence entre les genres est probablement due à la tendance des hommes à rechercher davantage de sensations (Roberti, 2004). Mais ce qui est frappant, c’est que le simple fait d’être seul avec ses propres pensées pendant 15 minutes était apparemment si aversif que cela a conduit de nombreux participants à s’auto-administrer un choc électrique, alors qu’ils avaient précédemment déclaré qu’ils paieraient pour l’éviter.

La conclusion de Timothy Wilson et des chercheurs associés à cette expérience confirme la difficulté pour une grande partie de la population d’utiliser la simple pensée pour passer un bon moment et nombre d’entre eux préfèrent une stimulation négative, plutôt qu’aucune stimulation.

“Burn-out”, “burn-in”, “boreout syndrom”, « Brown-out » : quelles différences ou similitudes avec l’ennui au travail ?

Si l’on parle de l’ennui au travail, il est utile de définir la notion de burn-out pour prévenir toute confusion à ce sujet. En effet, le burn-out concerne les personnes qui ont souvent trop d’activités, qui effectuent un travail pour lequel elles ne sont pas suffisamment aguerries ou qui manquent de connaissances et doivent puiser dans leurs émotions ou leurs ressentis pour compenser ce manque de connaissances.

Herbert J. Freudenberger, psychologue américano-allemand fut un des premiers à définir le terme burn-out apparu pour la première fois dans une publication dans les années 1970 (Freudenberger, 1987). Pour lui, le burn-out est un état d’épuisement et de frustration, provoqué par des attentes irréalistes. Il définit cet état comme une usure de l’énergie, un épuisement dû aux exigences, qu’elles soient imposées par l’individu lui-même ou par son entourage, la famille, le travail, les amis, le conjoint, le système de valeurs ou encore la société en général (MyHandicap, 2021). L’épuisement professionnel, le burn out n’est pas considéré comme une maladie mais plutôt comme un syndrome, que l’on peut tout à fait classer dans les réactions individuelles de stress psychique (indicateurs cognitivo-émotionnels et comportementaux). Il s’agit très souvent des effets négatifs du stress professionnel. (Delaye & Boudrandi, 2010)

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le burn-out est un état d’épuisement émotionnel mental et physique. Et dans la 11e révision de la classification internationale des maladies (CIM-11- Classification internationale des maladies) (OMS, 2021), le burn-out ou épuisement professionnel n’est même pas classé parmi les maladies, et il est simplement considéré comme un phénomène lié au travail.

Dans la CIM-11 révisée en mai 2021, le burn-out est défini comme suit :

L’épuisement professionnel est un syndrome conceptualisé comme résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès. Elle se caractérise par trois dimensions : 1) des sentiments d’épuisement ou d’épuisement énergétique ; 2) une distance mentale accrue par rapport à son travail, ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés à son travail ; et 3) un sentiment d’inefficacité et de manque d’accomplissement. Le burn-out se réfère spécifiquement à des phénomènes dans le contexte professionnel et ne devrait pas être appliqué pour décrire des expériences dans d’autres domaines de la vie. (WHO, 2019)

La notion de stress chronique est apparue dans les recherches de l’endocrinologue Hans Seyle et qui observait au départ, les stress mécaniques. En observant ses patients, il décrit ce qu’il appelle le syndrome d’adaptation, « c’est-à-dire l’ensemble des modifications qui permettent à un organisme de supporter les conséquences d’un traumatisme naturel ou opératoire » (Seyle, 1974).

Ainsi, le burn-out n’a que peu de rapport avec le manque de sens du travail ou l’ennui à proprement parler, bien qu’il puisse déclencher des maladies affectant le psychisme et la santé d’un travailleur. Il va plutôt toucher une catégorie de personnes qui auront tendance à oublier leurs besoins fondamentaux pour ne penser qu’à fournir une prestation et/ou à produire un bien. On se trouve ici face à un phénomène ennuyeux pour la santé de l’individu, mais on s’écarte de manière évidente de « l’ennui-acédie » déclenché potentiellement par le manque de sens de la tâche à accomplir. Il est à relever ici que la frontière est toutefois fine et étroite, entre le burn-in et le burn-out comme nous allons le voir ci-après.

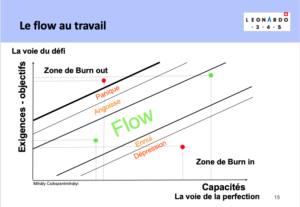

Le psychologue hongrois Mihály Csíkszentmihályi nous offre une magnifique grille de lecture pour pouvoir identifier les différences qui peuvent exister entre le burn-out et le burn-in.

Pour lui, le flow est l’état mental atteint par une personne lorsqu’elle est complètement plongée dans une activité et qu’elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Et sitôt qu’il sort de son flow, le travailleur se dirige dans la zone du burn-out (Csíkszentmihályi, 2004). Il va en premier lieu ressentir des angoisses sous forme de poussées sporadiques, puis il va ressentir de forts moments de panique, qui vont parfois même le réveiller durant la nuit. Il est par ailleurs intéressant de constater que le mot « angoisse » regroupe plusieurs sens ou définitions, mais qu’il est avant tout le reflet d’une expérience psycho-métaphysique (Philip R. Muskin (APA) , 2021). Il est intéressant également de savoir qu’avant d’être considéré comme tel, son sens tire ses racines plutôt d’une réflexion philosophique, dont les origines tournent autour de la question de l’Être. Au stade suivant, lorsque Csíkszentmihályi parle d’attaques de panique, il s’agit en réalité de fortes crises d’angoisse pouvant être associées à des impressions de mort imminente ou de perte de contrôle de Soi, pouvant démarrer de manière très brutale et atteindre leur maximum en moins de 10 minutes (Baup, 2021).

Finalement, et si rien n’est entrepris pour abaisser les exigences ou les objectifs fixés au travailleur ou que le travailleur se fixe lui-même, il sera impossible pour lui de revenir dans la zone de son flow avec à la clé, une augmentation des risques psychosociaux pouvant déboucher sur des actes « anormaux » (atteinte à sa santé, provocation d’accidents, crise d’hystéries, etc…) avec finalement un arrêt de travail à la clé. (Csíkszentmihályi, 2004) (Cf figure 5)

Quant au Burn-in, il s’agit du phénomène « opposé » et qui concerne souvent les personnes qui ne peuvent pas mettre leurs compétences acquises au service de l’organisation qui les emploie, ou qui ont un niveau d’exigences imposées tellement bas, que la réalisation de leur travail n’a pas (ou plus) de sens. Dans cette situation, Csíkszentmihályi décrit des périodes d’ennui, puis de dépression qui se terminent dans ce qu’il appelle la zone de burn-in. (Voir ci-dessus, figure 5)

Pour bien comprendre ce que les travailleurs peuvent ressentir dans cette zone de burn-in, il est intéressant de rappeler la différence qui existe entre la « dépression » et le fait de se sentir « déprimé ». En effet, avoir parfois « des idées noires » ou « quelques difficultés » à dormir ne signifie pas à tous les coups que l’on souffre de dépression, et les moments de « blues », de « doutes », ou de « questionnements » font partie intégrante de nos existences. Ainsi, l’être humain dispose d’une large palette d’émotions positives et négatives, et la tristesse, le découragement ou le désespoir font partie des expériences de vie, qui ne doivent pas être mélangées avec le ressenti que peut éprouver quelqu’un de dépressif.

On parle de dépression et donc de maladie lorsque les perturbations de l’humeur sont multiples et caractérisées, qu’elles se reproduisent de manière quasi permanente, durant des périodes supérieures à deux semaines et qu’elles ont pour conséquence des gênes importantes dans plusieurs domaines de la vie quotidienne (difficulté de se lever, d’aller au travail, de sortir, de faire ses courses) (Briffault, et al., 2007)

Ainsi le burn-in (ou bore out syndrom) s’apparente clairement à l’opposé de ce que Csíkszentmihályi décrit son livre « Vivre » (Csíkszentmihályi, 2004) au sujet des travailleurs autotéliques (Lecomte, 2009). Pour lui, malgré de possibles limitations de l’environnement, il est tout-à-fait envisageable de pouvoir exprimer sa liberté et sa créativité en rendant son travail plus complexe et plus riche. Pour atteindre cet « état de grâce » dans lequel on se trouve lorsque l’on vit dans son flow, il est nécessaire de pouvoir relever des défis dans son travail quotidien, d’avoir la faculté d’utiliser ses compétences acquises ou naturelles à leurs justes niveaux, voire légèrement au-dessus et finalement de pouvoir se concentrer, afin de réaliser l’action entreprise (Muth & Vaucher, 2020).

La découverte du « bore-out syndrom » en France

La découverte du bore-out syndrom en France a été révélée par la revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO) en 2011 (Bourion & Trébucq, 2011), dans un article rédigé par Delphine Hosy, enseignante – chercheur au sein de l’ESAIP à Saint-Barthélemy d’Anjou (école d’ingénieurs), spécialisée en prévention des risques et Management QHSE et Christian Bourion, professeur à ICN Business School, spécialiste du comportement organisationnel, auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages (Bourion C. , 2016). Diffusée par plus de 111 journalistes et 204 médias, elle induit le standard du travail qui rend heureux : « Un emploi « plein » en activité où le salarié peut montrer de quoi il est capable » (Bourion & Hosy, 2017).

La période des trente glorieuses (de 1945 à 1973) qui a vu une progression du travail submergeant parfois les salariés, a été un terreau fertile pour développer le « travailler moins ». C’est durant cette période que l’auteur, compositeur, interprète, humoriste et musicien français Henri Salvador chante « le travail c’est la santé, rien faire c’est la conserver » (Salvador, 2018), bien que cela soit évidemment et scientifiquement faux. A cette même époque, on retrouve également chez l’auteur-compositeur et interprète français Pierre Bachelet dans sa chanson « Les corons » (Bachelet, 2020) ou encore au travers de poèmes, tels que les Gueux, (Moulin, 2017) une manière de relayer ce sentiment de trop travailler.

Avec l’arrivée du choc pétrolier en octobre 1973 (Ministère de l’économie et des finances, 2021), débute la fin de la période « des trente glorieuses » et l’arrivée « des trente piteuses » et qui se traduit ainsi pour l’essayiste et avocat français Nicolas Bavarez (Baverez, 1998) :

« La France est aujourd’hui l’homme malade d’une Europe décadente. À la crise économique a succédé la crise sociale, puis la crise institutionnelle. Enfermée dans le chômage structurel de masse, le malthusianisme économique et le dérèglement de son système politique, elle a renoué avec une spirale de déclin comparable à celle des années 1930. Devant l’accélération de l’histoire déclenchée par l’après-guerre froide et la mondialisation, la société française est restée immobile. Et les Trente Piteuses ont pris la suite des Trente Glorieuses. Il n’y a cependant pas plus de fatalité à la décadence qu’au redressement. Le rétablissement de l’État de droit, la création de richesses et d’emplois, la construction d’une Union politique ne dépendent que de la volonté des Français et de la lucidité retrouvée de leurs dirigeants. Face au renouveau des passions extrémistes et des utopies sociales, au réveil agressif des identités ethniques ou religieuses, cessons d’attendre un improbable salut de l’avènement de l’euro, d’une hypothétique fin du travail ou de l’intervention d’un homme providentiel. Le temps nous est désormais compté. Assez rêvé. Assez gémi. Au travail. »

À cette même époque, en 1982, l’humoriste et comédien français Coluche lance ceci lors d’un interview : « La France va mieux, pas mieux que l’année dernière mais mieux que l’année prochaine » (Parisien, s.d.). Et pendant ce temps, « le travail réel » est en pleine mutation et de nombreuses offres d’emploi font appel à moins d’activités physiques et plus d’activités mentales (Bourion & Hosy, 2017). L’exemple le plus marquant est l’arrivée du courrier électronique comme moyen de communication, qui a réduit drastiquement la durée de réalisation d’une tâche ou d’un travail. Alors qu’auparavant il fallait environ trois jours pour échanger par courrier postal, l’échange par courrier électronique ne prend seulement que quelques minutes (Robert, 2019).

En 2007, les Suisses Peter Werder et Philippe Rothlin proposent pour la première fois un mot concernant cette problématique : le bore-out « Le syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui vient alors en miroir du burn out, l’épuisement par trop de travail » (Werder & Rothlin, 2008).

En 2010, un article publié dans l’International Journal of Epidemiology de Oxford démontre que les sujets s’ennuyant au travail ont presque trois fois plus de chances que les autres de contracter des maladies cardiovasculaires (Britton & Martin J, 2010).

C’est au printemps 2011, que deux professeurs français inconnus du grand public, Christian Bourion et Stéphane Trébuck parlent pour la première fois en France de l’existence de cette « nouvelle maladie » (Bourion & Trébucq, 2011).

L’anthropologue américain David Graeber publie en 2013 une tribune intitulée « On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant » (Du phénomène des jobs à la con) (Graeber, 2013). Dans cet article, il craint que l’essor des nouvelles technologies crée une multitude de métiers qui n’auraient aucun intérêt pour les travailleurs. Il enfonce le clou, en osant cette petite phrase controversée : “Au lieu de réduire les heures de travail pour que les gens aient plus de temps libre, on a préféré inventer des métiers qui ne servent à rien“.

Sept ans plus tard, le médecin français François Baumann affirme également que cette « maladie du travail » ne concerne pas les gens qui travaillent trop, mais ceux qui ne travaillent pas assez. Ils sont malades de « bien gagner leur vie, alors qu’ils ne font rien », car leur travail n’est plus réflexif et ne leur rapporte plus rien (Baumann, 2018).

Baumann donne une nouvelle définition à ce phénomène dans son livre : « Le Brown out : quand le travail n’a plus aucun sens ». Pour lui le Brown-out est issu du burn-out et se traduit littéralement par « une baisse de courant. Cette chute de tension exprime la douleur et le malaise ressentis, suite à la perte de sens de ses objectifs de travail et à l’incompréhension complète de son rôle dans la structure de l’entreprise » (Dhollande-Monnier, 2018)

De 2015 à 2020, c’est un raz de marée médiatique qui porte au firmament la problématique liée à l’ennui au travail ou au bore-out. Une simple recherche sur Google avec le terme « bore-out » nous indique que pour l’année 1980 aucun résultat n’apparait, alors que plus de 17 millions d’occurrences apparaissent en 2021.

À ce sujet, Christian Bourion a mené une enquête intéressante sur la croissance des mentions de l’ennui au travail, sur les « internet relay chats » de langue française et qui corrobore le fait que ce phénomène est en pleine augmentation :

|

Expressions utilisées |

2012 |

2015 |

Croissance |

|

« Ennui au travail » |

502’000 |

634’000 |

126% |

|

« Ennui au bureau » |

266’000 |

492’000 |

184% |

|

« Je glande au travail » |

187’000 |

449’000 |

240% |

|

« Ennui au boulot » |

184’000 |

542’000 |

294% |

|

« Bore-out » |

174’000 |

17’100’000 |

977% |

|

« Qui s’ennuie au travail ? » |

165’000 |

449’000 |

272% |

|

« Je m’ennuie à mort » |

91’100 |

398’000 |

437% |

|

« Je m’ennuie au travail » |

87’500 |

461’000 |

529% |

|

« S’ennuyer au travail » |

73’900 |

396’000 |

542% |

|

« Je m’ennuie à m’en rendre malade » |

18’900 |

139’000 |

772% |

|

« Est-il normal de s’ennuyer au travail ? » |

11’000 |

228’000 |

2072% |

|

« Je m’ennuie à mourir au travail » |

10’700 |

133’000 |

1242% |

Figure 6: Christian Bourion – Le Bore-out Syndrom – P. 155

Afin de voir si la tendance s’accentue toujours et à quel rythme, j’ai complété le tableau afin de voir la progression jusqu’en 2021 (octobre)

|

Expressions utilisées |

2012 C. Bourion |

2015 C. Bourion |

2021 Y. Vaucher |

Croissance 12 >15 |

Croissance 15 > 21 |

|

« Ennui au travail » |

502 000 |

634 000 |

14 000 000 |

126% |

2208% |

|

« Ennui au bureau » |

266 000 |

492 000 |

6 010 000 |

184% |

1222% |

|

« Je glande au travail » |

187 000 |

449 000 |

2 890 000 |

240% |

644% |

|

« Ennui au boulot » |

184 000 |

542 000 |

2 590 000 |

294% |

478% |

|

« Bore-out » |

174 000 |

17 100 000 |

349 000 000 |

977% |

2041% |

|

« Qui s’ennuie au travail ? » |

165 000 |

449 000 |

1 230 000 |

272% |

274% |

|

« Je m’ennuie à mort » |

91 100 |

398 000 |

988 000 |

437% |

248% |

|

« Je m’ennuie au travail » |

87 500 |

461 000 |

697 000 |

529% |

151% |

|

« S’ennuyer au travail » |

73 900 |

396 000 |

647 000 |

542% |

163% |

|

« Je m’ennuie à m’en rendre malade » |

18 900 |

139 000 |

473 000 |

772% |

340% |

|

« Est-il normal de s’ennuyer au travail ? » |

11 000 |

228 000 |

763 000 |

2072% |

335% |

|

« Je m’ennuie à mourir au travail » |

10 700 |

133 000 |

112 000 |

1242% |

84% |

Figure 7: Tableau de Christian Bourion complété par Yann Vaucher en octobre 2021

La croissance et totalement exponentielle avec des chiffres qui sont tous impressionnants. Je tiens à préciser que je ne connais pas la méthode de recherche utilisée par Christian Bourion. Toutefois, il précise dans son ouvrage avoir pratiqué la recherche en 2015, sur Google et en utilisant les termes entre guillemets. J’ai donc procédé de la même manière dans le tableau ci-dessus.

Au travail, l’ennui a-t-il une dimension générationnelle ?

Les personnes nées entre 1925 et 1942 sont appelés la génération silencieuse. Ils ont été 50 millions à être nés durant ces 17 d’années, et en 2021 ils ont entre 79 et 96 ans. Bien que la plupart d’entre eux ne soient plus concernés à l’heure qu’il est par le travail, il est intéressant de se pencher sur les principaux marqueurs et indicateurs décrivant cette génération silencieuse. La majorité de ces travailleurs avaient un sens prononcé du devoir, ils pratiquaient leur travail de manière acharnée et avaient beaucoup de facilité à obéir à des ordres hiérarchiques. Pour elle, l’effort du travail bien fait et la loyauté entre pairs ont été au centre de la relation de travail.

La génération des baby-boomers nés entre 1943 et 1959 représente 10 millions de personnes, qui ont en 2021, entre 62 et 76 ans. Ils ne sont pour la plupart plus en emploi et ont été les enfants gâtés de l’histoire. Ils ont pleinement profité de ces fameuses 30 glorieuses durant lesquelles les possibilités d’emploi étaient exceptionnelles, se renouvelaient sans cesse et offraient des perspectives de promotion jamais connues auparavant. Habitués à respecter la hiérarchie et attachés au sentiment d’appartenance à leur organisation, ils voient leurs pairs comme une famille. Ils ont connu cette fameuse période offrant « des jobs à vie ». Jean-François Cirinelli, historien français, professeur émérite et spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la France, écrira à leur sujet : « Quand ils sont nés, qu’ils ont grandi, quatre fées se sont penchées sur leur berceau : la paix, la prospérité, le plein-emploi et la croyance dans le progrès… 5% de croissance par an pendant 30 ans » (Sirinelli, 2016).

Les personnes nées entre 1961 et 1981 s’appellent la génération X, et ils ont en 2021 entre 40 et 60 ans. Pour eux, la stabilité de l’emploi qui a attiré le respect dans la génération précédente, représente une forme d’immobilisme contre lequel elle se bat. Pour cette génération, qui bénéficie moins d’emplois stables et bien rémunérés, elle n’a souvent pas d’autre choix que de baisser son niveau d’exigence et de s’accrocher à son poste de travail en regard de la précarité du marché de l’emploi. On y trouve de nombreux syndicalistes, et le salaire et la sécurité prédominent sur le sens du travail à accomplir (Ollivier & Tanguy, 2017).

Pour la génération Y et pour ceux qui sont nés entre 1984 et 1996, ils ont en 2021 entre 26 et 41 ans. Pour elle la dimension économique ne figure pas en tête de liste des priorités. Souvent, elle refuse de travailler durant les week-ends et les jours fériés et revendique fréquemment des congés pour décompresser. Cette génération se veut très individualiste et paradoxalement moins collective que les précédentes, tout en revendiquant le travail collaboratif. Et ils sont pour la plupart en quête d’une qualité de vie et voient l’obligation de travailler comme une injonction. (Ollivier & Tanguy, 2017)

La génération Z né entre 1997 et 2010 a en 2021 entre 11 et 24 ans. Pour eux qui ont grandi avec les réseaux sociaux, leur génération doit prendre son pied en permanence. Elle est connectée et maîtrise l’ensemble des outils informatiques, dont elle se sert au quotidien. Pour elle, la frontière entre vie professionnelle, vie personnelle et loisirs est extrêmement poreuse. Pour elle, le travail doit procurer du plaisir et la notion d’horaire de travail a un petit goût de naphtaline. Cette génération revendique du sens dans le travail et avoir un emploi qui n’a pas de sens est nettement plus insupportable que d’être privé d’emploi.

Dans l’enquête « que du bonheur » menée en en France en 2016 sur un panel de 53’000 réponses, le respect (68%), la liberté (48%), l’honnêteté (48%), la bienveillance (43%) et le partage (40%) sont les cinq valeurs qui ressortent en premier. A l’autre bout de la chaine, on trouve le pouvoir (2%), la performance (4%), la tradition (4%), l’audace (7%) et l’argent (7%) (Ollivier & Tanguy, 2017). Ainsi, les valeurs dominantes des jeunes relèvent du champ des relations humaines et du mieux vivre ensemble mais on peut émettre l’hypothèse que les notions de « respect » et de « liberté » vont à l’encontre du « vivre ensemble ». Ne faut-il pas inclure les valeurs « d’effort », de « discipline », « d’égalité » et de « coopération » qui figurent en bas de cette même liste, si l’on veut travailler ensemble ? Et dans le monde du travail, la « demande » de respect n’est-elle pas tout aussi ennuyeuse pour l’autre que la demande de « coopération » ?

Et, paradoxalement, à la question de savoir si l’individualisme et le travail en équipe sont compatibles, 83% répondent favorablement et expriment leur choix ainsi :

L’individualisme est au service du collectif

- L’individualisme sous-entend une forme de solitude

- Travailler pour les autres, c’est aussi travailler pour soi

- On peut vouloir avancer seul dans l’intérêt de l’équipe

- Un grand joueur de football peut se montrer individualiste dans certains cas, mais être collectif dans d’autres.

- La réussite ne peut être que collective : elle est rarement individuelle

Figure 10: Les valeurs prônées par les jeunes générations (Enquête “que du bonheur” – 2016 – France)

Ce sont vraisemblablement les générations Y et Z, (sans parler de la génération Alpha, dont nous n’avons pas encore assez d’informations à son sujet pour pouvoir dire quel de quel bois elle se chauffera), qui vont bousculer « l’ennui au travail » et mettre le bore-out syndrom en avant plan, tellement elles supportent mal l’ennui au travail. C’est une vraie opportunité pour les futures générations de remettre le sens au travail au cœur de la relation contractuelle entre employeurs et employés, et donc d’y chasser l’ennui !

Les Seniors – c’est quoi ?

A partie de quel âge parle-t-on de « seniors » dans les organisations et les entreprises ? Le Petit Larousse nous indique que l’origine latine du mot vient de « senior » qui signifie « plus âgé que… ». Ainsi, dans le monde sportif on est « senior » à partir de 20 ans, les moins de 20 étant considérés comme des juniors et les plus de 45 comme des vétérans. Dans la société civile, on est « senior » vers la cinquantaine (on parle souvent des seniors qui voyagent beaucoup). Sur le plan professionnel, on appliquerait cela aux personnes confirmées et on parle alors d’ingénieurs « seniors ». (Larousse, 2022)

En marketing, les seniors représente la catégorie de personnes de plus de 50 ans (55 pour certains) (Kantar.com, 2020)

Dans le monde de l’entreprise, c’est un peu différent. On définit un « senior », par un niveau d’expérience et non uniquement pour des critères d’âge chronologique. Un salarié peut être considéré comme senior à partir de 45-50 ans, c’est-à-dire à peu près à la moitié de son parcours professionnel. Mais, suivant le cadre dans lequel on travaille on peut se retrouver senior à 35 ans, autrement dit, dès que l’on a atteint 10 ans d’expérience dans la même entreprise et aux mêmes postes. (Hardy, 2019)

En Suisse, dans le canton de Vaud, on parle de « seniors » pour désigner des personnes à la retraite. (Beuret, 2021)

Ainsi la notion de « senior » oscille entre 20 et 65 ans suivant l’environnement dans lequel on utilise cette notion.

Cela étant, dans l’analyse de mes données, j’utiliserai la notion de « senior » pour les personnes de plus 40 ans.

Le sens du travail

Après 2001 , Estelle Morin, psychologue et professeure associée à l’ICAM et experte en organisation du travail, réalise dans le cadre d’une recherche pour l’IRSST (organisme de recherche scientifique reconnu au Québec pour l’expertise de son personnel et la qualité de ses travaux) plusieurs enquêtes auprès de 4 organisations différentes (Morin, 2008) :

- 262 personnes interrogées entre 2001 et 2003 dans un centre hospitalier.

- 955 personnes interrogées dans un centre de santé et de services sociaux entre 2006 et 2007.

- 101 personnes interrogées dans un centre de recherche dans le secteur de l’agriculture entre 2005 et 2007.

- 305 personnes interrogées entre 2006 et 2007 dans une société de conseil en ingénierie.

Elle oriente sa recherche, afin de déterminer quel impact le travail a sur la santé mentale du travailleur et sur son engagement organisationnel. Ces principales conclusions sont frappées au coin du bon sens :

- L’utilité du travail, la rectitude morale du travail, les occasions d’apprentissage et de développement, l’autonomie, la reconnaissance et la qualité des relations, sont positivement corrélées avec le sens du travail.

- Le sens du travail influence positivement le bien-être psychologique.

- Le sens du travail influence négativement la détresse psychologique.

- Le sens du travail influence positivement l’engagement affectif dans l’organisation.

Le mot « sens » tire son origine de deux racines principales. Premièrement, du latin sensus, il signifie la faculté d’éprouver des impressions, la faculté de connaître, voire de juger. Il signifie également l’idée ou l’image que représente un signe, une expérience. Deuxièmement, par sa racine germanique sen, il indique la direction, l’orientation que prend quelque chose. Pour le dictionnaire Larousse, il revêt 5 définitions :

- Les 5 sens : vue, audition, touche, goût, odorat

- Aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive : Avoir le sens des nuances.

- Ce que quelque chose signifie, ensemble d’idées que représente un signe, un symbole : Le sens d’une allégorie.

- Ce que représente un mot, objet ou état auquel il réfère : Chercher le sens d’un mot dans le dictionnaire.

- Raison d’être, valeur, finalité de quelque chose, ce qui le justifie et l’explique : Donner un sens à son existence.

Pour ne pas s’ennuyer, on retiendra la dernière de ces définitions, avec la notion de donner du sens à ses actions, à son travail.

En psychologie, le sens se rapporte principalement à la cohésion, l’équilibre, l’expérience de cohérence ou à la plénitude. Il est également associé à la raison d’être, de vivre et à la vocation (Frankl, 2006).

La psychologue Edith Weisskopf-Joelson parle également du sens sur trois niveaux : la signification, l’orientation et l’intégration. Son approche est particulièrement intéressante, puisqu’elle fait une analogie entre le sens et l’air pour expliquer le sens de la vie des gens : « Comme l’air, il est difficile de savoir ce qu’est le sens, aussi longtemps qu’on n’en manque pas ». Ainsi, en s’intéressant aux personnes qui ont perdu ou manquent de sens, elle a pu en identifier trois dimensions :

- Un système d’explication ou d’interprétation des évènements de la vie.

- Un but ou une cause.

- L’intégration de la vie intérieure et de la vie extérieure. (Weisskopf-Joelson, 1968)

Quant à Estelle Morin, elle résume dans son travail de recherche, les trois définitions du sens du travail selon le diagramme suivant :

Figure 11: Trois définitions du sens du travail (E. Morin)

À ce sujet Brief et Nord, affirment que le sens de toutes les activités humaines est obtenu de deux sources :

« La compréhension et l’intention : en somme, le sens d’un processus socialement imbriqué comme le travail, est affecté par un contexte social complexe et dynamique, pendant que les réalités concrètes agissent directement sur les sens, leur compréhension est influencée par ces données et les intentions et les attentes qu’on a pour le travail. Ceux-ci, à leur tour sont influencés par l’ensemble complexe des forces que nous avons décrites comme le système social. Ainsi, le sens du travail n’est pas simplement les desseins, plus les conditions concrètes. Le sens du travail reflète plutôt les deux et leurs interrelations dynamiques. Le sens et la compréhension des aspects concrets du travail sont affectés par les desseins. Les desseins pour faire quelque chose sont affectés par les expériences concrètes, aussi bien que par ce qu’on a indirectement appris en observant ou en écoutant les autres. Et, pour répéter un point majeur, les deux, les desseins et les réalités concrètes, sont eux-mêmes dynamiquement inter-reliés par les événements sociaux et économiques passés, et les institutions » (Brief & Nord, 1990)

De nombreux autres auteurs (Yalom, 1980), (Dilthey, 1962), (Deleuze, 1969), (Baumeister, 1991), (Tillich, 1952), (Isaksen, 2000), se sont penchés sur le sens et en ont tiré un certain nombre de théories similaires ou très proches de ce qui précède. Mais, c’est véritablement Pratt et Ashforth qui apportent une réelle distinction entre le sens du travail et le sens au travail. S’ils reconnaissent sans aucun problème que le sens est une expérience principalement subjective, ils présupposent que :

- Un nombre limité d’archétypes associés au sens doivent être présents dans une organisation

- Et que des patterns doivent être présents dans les processus, pour que les individus puissent trouver un sens dans leur travail (sensemaking) (Pratt, Ashforth, Cameron, Dutton, & Quinn, 2003).

Il s’agirait pour le travailleur, d’associer « signification » et « perception », autrement dit ce qui reflète son expérience passée et son état émotionnel actuel, associé à son environnement de travail et la perception qu’il en a. Pour Pratt et Ashforth, le sens que donne un individu à son travail et à son milieu de travail est lié à sa propre identité, ce qui rejoint les théories de (Brief & Nord, 1990).

Ainsi, le travail et le milieu de travail ont du sens pour une personne lorsqu’elle perçoit une correspondance (fit), un appariement (match) ou un alignement entre son identité, son travail et son milieu de travail. Cela correspond en quelque sorte à l’effet de cohérence décrit précédemment. L’originalité de leur proposition réside dans la distinction qu’ils font entre les caractéristiques du travail lui-même et la qualité des relations professionnelles qu’engendre l’accomplissement du travail. Ainsi, il serait possible d’avoir un travail qui a du sens dans un milieu qui n’en a pas, et inversement. (Pratt, Ashforth, Cameron, Dutton, & Quinn, 2003)

En d’autres termes, cela peut faire du sens pour un individu d’appartenir à un groupe. En revanche, le travail qu’il effectue n’en a pas pour lui, à tel point qu’il s’ennuie au travail. Comme exemple, prenons un banquier, fier d’appartenir à cette équipe dans une grande banque américaine, mais dont il se plaît à dire parfois qu’il fait un « bullshit job ». Son travail n’est pas en accord avec ses valeurs et il ne comprend pas toujours pourquoi il est ici.

A l’inverse, le médecin-chirurgien et cardiologue qui opère des enfants pour sauver des vies, comprend parfaitement son rôle dans le système de santé, et cela correspond avec qui il est et ses propres valeurs. Cela fait du sens pour lui d’être à ce poste.