Exploration philosophique de l’ennui

Il est probable que Kirkegaard exagère lorsqu’il affirme : « L’ennui est la source de tous les maux. » (Kirkegaard S. , 1943). Toutefois, on trouve l’ennui dans tellement de domaines, d’histoires et de situations qu’il me paraît intéressant de « feuilleter » maintenant l’ennui sous ses différentes facettes pour voir s’il n’y a pas un fond de vérité dans ce qu’il affirme. Et si j’ai jusque-là approché l’ennui au travers du prisme de l’être humain, de son stade de bébé jusqu’à son état adulte, en passant par l’étude de son appareil psychique, il me paraît judicieux pour le circonscrire dans le monde du travail d’en parler au travers d’autres concepts. Je ne les ai pas choisis totalement au hasard puisqu’ils sont apparus au fil de mes expériences, de mes lectures et de mes recherches comme étant des sujets nécessitant d’être abordés. Il s’agit ici de préciser la méthode employée, qui pour l’une utilise le prisme de l’ennui au travers de l’Homme et de son individuation, et pour l’autre de parcourir les différents concepts développés depuis que l’Homme s’ennuie et d’en dresser un inventaire à la Prévert[1] pour les confronter finalement à l’ennui dans les systèmes organisés.

Je vais donc explorer dans ce qui suit un certain nombre de sujets comme la motivation, l’intelligence artificielle, le travail, les loisirs, les vacances, la musique, le burn out, le sens, etc… Pour y déceler où on s’ennuie, qui s’ennuie, qui fabrique l’ennui, ou encore comment on s’ennuie, ceci dans le but de dessiner les grands contours de l’ennui rencontrés dans la vie et dans le monde de l’organisation et pour tenter de démontrer quelles sont les possibilités qui s’offrent à l’Homme qui travaille, pour y échapper et également de permettre aux organisations qui les emploient de proposer de nouvelles approches quant à l’organisation du travail.

[1] Jacques Prévert, poète français, énumère toute sorte de sujets sans lien entre eux dans son poème inventaire. L’expression signifie : « un inventaire qui n’a pas de début ni de fin, ni queue, ni tête »

Commençons par la fin : est-ce possible de tuer l’ennui ?

Mais nous parlons bien ici de l’ennui volontaire. Celui qui permet de se mettre en introspection, celui qui permet d’être créatif, de se connecter à son Moi authentique et de pouvoir jouir d’une autoréflexion en se gardant d’appliquer à la lettre les bons conseils des autres. Ainsi, l’ennui volontaire n’existerait pas sans une bonne connaissance de moi-même (Moi) (Freud, 2010) et de soi-même (Soi) (Jung, 1990). Pour Jung, le terme « Soi » désigne l’entièreté de l’appareil psychique qui distingue une personne au-delà de ce qu’elle perçoit d’abord. Nietzsche disait par rapport à cela : « Celui qui se gare complètement contre l’ennui, se gare aussi contre lui-même » (Nietzsche, Humain trop humain, 1988).

J’aimerais faire une petite incursion dans le monde de la psychologie pour bien repréciser la définition du Moi et du Soi, car quand nous parlons de « moi-même » ou « soi-même », il est important d’en connaître les racines profondes. Il est aussi possible que ces deux mots soient tombés dans le langage plus ou moins courant, qu’ils aient été vulgarisés en quelque sorte, alors qu’ils sont issus d’une discipline scientifique nommée « psychologie » et qu’ils ont une signification bien particulière.

Ceci me paraît d’autant plus important que les générations X, Y ou Z ressemblent parfois à des égos sur pattes, et particulièrement pour les Y et les Z que l’on pourrait aussi nommer la génération du « moi, moi, moi ». Ainsi, leurs discours semblent être orientés sur leurs seuls problèmes générationnels, faisant parfaitement fi de l’entièreté psychique (le soi selon Jung), avec comme grand paradoxe un discours axé sur le « tout environnemental », la jouissance et la liberté en permanence. Ces générations sont marquées par le fait qu’elles ne supportent pas ou peu d’être dirigées par une hiérarchie, et encore moins de recevoir un ordre auquel elles devraient y répondre sans avoir voix au chapitre (Pauget & Dammak, 2015). Elles auront tendance à réfuter l’histoire humaine et à rechercher un égalitarisme en affirmant que les discriminations puisent leurs sources dans cette même histoire (Sutter & Kouchner, 2020). Ou encore à chercher à déboulonner les statues (Rambal, 2020) de quelques personnages adulés dans le passé, mais devenu icônes d’un « bashing » s’apparentant à un lynchage médiatique. (Le mot basching vient de l’anglais et décrit le «jeu» ou la forme de défoulement qui consiste à dénigrer collectivement une personne ou un sujet).

Greta Thunberg, militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, est un exemple de ce qui précède. Et il n’est pas question de remettre en discussion ses compétences de militante écologiste ou son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, ni de discuter ici sur la logique même du réchauffement climatique. En revanche, l’analyse de son discours m’incite à penser qu’il est fortement orienté sur le besoin de SA génération, avec des focus sur le « vol de son enfance » (Le Monde, 2019) et de celles de ses congénères. Et même si l’on sait qu’elle souffre d’une psychopathie autistique de type Asperger, il est pertinent d’émettre une hypothèse d’une minimisation du Soi et donc un refus potentiel d’inclure l’inconscient collectif des précédentes générations dans le discours.

Pragmatiquement, on peut également rappeler que le cerveau humain est constitué d’un ensemble de circuits et ce sont ces connexions qui, par leur richesse, permettent de reproduire et de stocker une sorte de photographie multidimensionnelle de toute situation vécue. En suivant le même processus, il produit ainsi une image de soi-même, forme de « représentation neurochimique » qui est ensuite comparée aux normes préenregistrées : l’idée que l’on se fait de soi. Si la comparaison fait apparaître un écart négatif faible, il ne se passe rien. Mais si le cerveau détecte un écart négatif important par rapport à l’image qu’il se faisait de lui-même, il émet des signaux de détresse : stress, perte d’appétit, de sommeil, etc… (Bourion, 2016)

Et au sujet des aspects écologiques faisant partie de cette « photographie multidimensionnelle », il est utile de se remémorer que l’idée de nature et le concept de l’environnement n’est pas une chose nouvelle. En effet, les premières attitudes morales face l’environnement datent des XVIIIe et XIXe siècles avec l’émergence d’une sensibilité « environnementale » (Worster, 1989). Et la définition de la notion d’environnement s’est enrichie de multiples manières à partir de cette époque. Depuis les années 1940, la définition du terme environnement est décrite ainsi dans le dictionnaire historique de la langue française : « l’ensemble des éléments et phénomènes physiques qui environnent un organisme vivant qui se trouve autour de lui » ou « l’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ». (Rey, 2000)

On peut partir de l’hypothèse que Greta Thunberg est un exemple d’une forme d’ignorance que les nouvelles générations entretiennent en pensant que les générations antérieures ont délibérément voulu omettre la notion d’environnement dans l’activité humaine, alors qu’il serait plus judicieux d’émettre la supposition que ce que nous connaissons ou voyons aujourd’hui ne peut être que le fruit et le résultat de notre passé, cumulé avec notre vécu et notre inconscient collectif. Et bien évidemment, toutes les erreurs commises complètent habilement chaque geste intelligent qui viendront de-facto enrichir la photographie multidimensionnelle que notre cerveau construit. Et donc sans les erreurs du passé, il est impossible de tenir un discours écologiste sans passer pour un auteur de science-fiction. Émettons ici l’hypothèse que seul l’ennui, c’est-à-dire la connexion à soi-même, permettrait de s’aligner dans le présent, en incluant le passé, pour imaginer le futur.

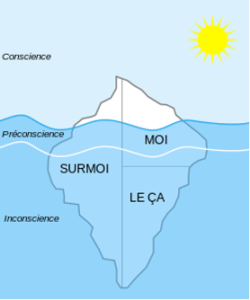

Mais revenons aux aspects psychologiques de Sigmund Freud qui est à l’origine du concept du « Moi », une instance psychique de sa seconde topique qui comporte trois instances : le « ça », le « moi », et le « surmoi » (Freud, 2010) et qui est venue compléter la première topique. Il proposait dans celle-ci, une conception du psychisme réparti en lieux psychiques est nommée : L’inconscient, le pré-conscient et le conscient. Ces trois concepts sont souvent représentés comme ceci :

C’est à partir de 1920, que Freud modifie la première instance pour parler également du surmoi et du ça, alors que le Moi dans ce nouveau concept est en grande partie inconscient. Pour lui, le Moi comporte deux facettes : le Moi idéal et l’idéal du Moi. Le premier tire ses origines des premières satisfactions narcissiques ou d’une forme de toute-puissance, dont la genèse remonte aux premières années de la vie, lorsque l’enfant « était lui-même son propre idéal ». Quant à l’idéal du Moi, c’est une vision absolue que l’être humain cherche à atteindre, une forme d’incarnation ou de représentation de « l’homme parfait ». Il reconnaît certes que cette notion précédemment citée est extrêmement relative et subjective, elle lui sert néanmoins à faire la différence entre l’idéal du Moi et le Moi idéal (Freud, 2010).

Ainsi, en psychologie et par rapport à l’ennui, si l’on parle « d’avoir une bonne connaissance de moi-même », il s’agirait d’une forme d’introspection, qui mettrait l’individu en confrontation avec ce qui est conscient pour lui, tout en laissant émerger par moment certains éléments pouvant passer de l’inconscient au conscient.

Le concept du Moi a également évolué après le décès de Freud. Différents psychologues se sont penchés sur sa signification dans le but d’apporter leurs pierres à l’édifice, et pour n’en citer que les principaux, il s’agit du médecin et un psychanalyste américain d’origine autrichienne Paul Federn (Federn, 1979), du psychiatre et psychanalyste français Jacques Lacan (Lacan, 2015), de la psychanalyste austro-britannique Mélanie Klein (Klein, 1998), ou encore de Laplanche et Pontalis (Laplanche & Pontalis, 2007). Ceux-ci sont toujours restés très fidèles à la définition de base du concept, celui-ci étant une partie de l’appareil psychique, se distinguant du ça et du surmoi. Mais, nous retiendrons ici l’hypothèse principale du Moi qui néglige, comme cité précédemment, non seulement la partie du ça et du surmoi, mais également tout ce qui touche à l’environnement, ou autrement dit, au Soi, qui inclut l’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines. (Rey, 2000)

Pour le médecin psychiatre suisse Jung le Soi est l’ensemble complexe de la personnalité englobant le conscient et l’inconscient (Jung, 1964). Par ailleurs, il définit le Moi de la manière suivante : « J’entends par Moi un complexe de représentations formant, pour moi-même, le centre du champ conscientiel, et me paraissant posséder un haut degré de continuité et d’identité avec lui-même…Mais le Moi n’étant que le centre du champ conscientiel ne se confond pas avec la totalité de la psyché ; ce n’est qu’un complexe parmi beaucoup d’autres. Il y a donc lieu de distinguer entre le Moi et le Soi, le Moi n’étant que le sujet de ma conscience, alors que le Soi est le sujet de la totalité de la psyché, y compris l’inconscient » (Jung, 1977).

Ainsi pour Jung, le Soi désigne l’archétype de l’entièreté psychique qui distingue une personne au-delà de ce qu’elle perçoit en premier lieu. Dans sa théorie, le Moi naît du Soi, autrement dit le Moi ne peut exister sans le Soi. Il dit également : « le Soi est la donnée existant a priori, dont naît le Moi. Il préforme en quelque sorte le Moi. Ce n’est pas moi qui me crée moi-même : j’adviens plutôt à moi-même. » (Jung, 1971), et lorsqu’il parle du Christ : « Comme le Christ n’a jamais signifié pour moi plus que je pouvais comprendre de lui et que cette compréhension coïncide avec le savoir empirique que j’ai du Soi, je dois reconnaître que c’est le Soi que j’ai en tête, lorsque je m’occupe de l’idée du Christ. Au demeurant, je n’ai pas d’autre accès au Christ que le Soi, et comme je ne connais rien qui soit au-delà du Soi, je m’en tiens à ce concept » (Jung, 1996)

Ainsi, être connecté à moi-même, ne semblerait pas suffire pour atteindre l’ennui volontaire. Pour tuer l’ennui, il paraît indispensable de se connecter à soi-même !

Subséquemment, la méthode de recherche au moyen de questionnaires individuels trouve ici tout son sens et a permis aux interviewés de se connecter à eux-mêmes (soi-même) au moment de l’analyse de la question et de la réponse à y donner.

Les inégalités entre hommes et femmes alimentent les discussions depuis la nuit des temps. De plus, il y a des inégalités dans l’inégalité, puisque les pays du Nord de l’Europe comme le Danemark, la Suisse, la Norvège, la Suède ou encore la Finlande sont ceux qui donnent le plus de place aux femmes dans la société, alors qu’en bas de la liste on retrouve d’autres pays tels que le Venezuela, la Jordanie, l’Indonésie, le Qatar et l’Inde (Nations Unies, 2021).

Si on se penche sur notre histoire, on découvre que la discrimination envers les femmes n’a pas toujours été telle que nous la connaissons aujourd’hui, et que de nombreuses sociétés se sont développées sur la base du matriarcat, puisque l’on retrouve dans la littérature où sur des hiéroglyphes, un certain nombre de déesses, symboles d’une fertilité ou d’une terre toute nourricière (Garelli, 2015).

Dans son livre « Êtes-vous un tigre, un chat ou un dinosaure », Stéphane Garelli, professeur à l’International Institute for Management Development (IMD) et professeur à l’Université de Lausanne (HEC) rappelle également que le point tournant est « survenu au 5e millénaire avant notre ère lorsque la charrue est apparue en agriculture. L’historien français Fernand Braudel (Braudel, 1993) explique que la force masculine qu’implique le maniement d’un tel objet, a probablement remplacé les femmes dans les champs, puis dans la société.

Garelli questionne : Plus de 7000 ans après son invention, les femmes sont-elles toujours victimes de la charrue ? (Garelli, 2015). De l’avis de certains économistes, les structures sociales profondes d’un pays prennent leurs racines dans sa tradition agricole, et ce, même après la disparition de cette dernière. Cette théorie se vérifie dans des pays tels que le Rwanda, le Botswana ou encore le Burundi où l’agriculture est marquée par l’utilisation de la houe et où les femmes sont plus impliquées dans le monde du travail. « Au Burundi, 91% des femmes travaillent en dehors du foyer », note Stéphane Garelli. À l’inverse, en lnde ou en Égypte, où l’agriculture a été marquée par la charrue, les femmes restent à la maison.

Identifier la source historique à l’origine de la discrimination des femmes ne sera peut-être pas très utile s’agissant de l’ennui au travail. Toutefois, la question du genre est de plus en plus centrale dans de nombreuses discussions et pour tout ce qui touche à la bonne gouvernance des organisations (Toé, 2014).

Il est également intéressant de parler de l’invention psychologique du genre. La distinction entre sexe et genre se trouve au fondement des études développées dans les années 1950 à 70 aux Etats-Unis et ayant abouti à une conception admettant la dénaturalisation de la subordination sociale, politique et économiques des femmes. Le genre définit ainsi les sexes qu’on ne saurait plus considérer comme des réalités physiques indépendantes de nos pratiques sociales. La distinction sexe-genre dans le courant des années 1950 par les psychologues étasuniens ne pose pas de manière formelle une distinction entre le biologique et le social. C’est à ce moment-là qu’apparaissent les notions de « sexe de l’esprit », une forme d’identité intérieure aussi bien indépendante du biologique que du social. (Bereni, Chavin, Jaunait, & Revillard, 2020)

Alors, aborder le sujet passionnant de l’ennui au travail sans chercher à savoir s’il porte un genre, me contraindrait à regarder la problématique par un seul bout de la lorgnette. Ainsi passer 8h au travail, et ne pas chercher à savoir si l’homme ou la femme s’y ennuie plus, serait un piège grossier, dans lequel je ne tomberai pas.

Ceci d’autant plus que selon une étude réalisée entre le 13 et le 20 février 2019 auprès de 4,5 millions de candidats sur qapa.fr, il y a 65% de femmes qui sont les principales victimes de ce qu’on appelle le Bore-out (ennui au travail), et que 29% d’entre elles jugent même leur emploi très ennuyeux. Enfin cette même étude démontre que les hommes ne sont pas moins victimes de bore-out, puisque 59% des sondés font semblant d’avoir un travail passionnant et que 26% d’entre-eux estiment que leur emploi est « très ennuyeux ». (Qapa, 2019)

Il n’y a que depuis peu que l’égalité homme/femme est à l’ordre du jour et durant de nombreux siècles une différence profonde a été entretenue à ce sujet. A propos des hommes et des femmes, Friedrich Nietzsche aborde l’ennui ainsi : « Beaucoup de personnes, de femmes notamment, ne connaissent pas l’ennui parce qu’elles n’ont jamais appris à travailler régulièrement » (Nietzsche, Humain trop humain, 1988). De nos jours, ceci ferait bien évidemment bondir la moins féroce des féministes, et prouve si besoin est qu’il est essentiel d’aborder ce sujet ici. Cela d’autant plus qu’après plusieurs investigations dans la littérature et sur internet à ce sujet, il est très difficile de trouver quelques recherches qui pourraient alimenter le sujet.

On pourrait cependant émettre l’hypothèse que la femme qui a mis au monde des enfants, sait pourquoi elle est sur terre par rapport à l’ens tel que les thomistes l’ont proposé, tant elle ressent le besoin de protection pour sa progéniture, et tant elle porte en elle le souci d’une bonne éducation pour offrir une durée de vie à l’Homme en devenir.

Il est également fascinant de comparer la raison de l’attachement passionnel de la mère à l’enfant avec l’esse. L’enfant rappelle ainsi à la mère par ses cris, ses sourires et ses demandes de câlins, le simple fait d’exister. Ainsi et au regard de cette tendresse passionnelle la mère ne peut s’ennuyer. Évidemment cette hypothèse est un peu courte de nos jours, mais elle rejoint toutefois les théories sur la nécessité de comprendre le but d’une occupation pour ne pas s’ennuyer, comprenez ici que l’enfant est une occupation qui a du sens pour la mère, et de nos jours, également pour le père.

Depuis l’émergence des études sur le genre dans les universités, on constate que se sont souvent les thèmes de l’inégalité de pouvoir entre les sexes qui est au cœur des débats tant politiques que scientifique (Lachenal, 2016).

Et le « féminin » est invariablement construit comme différent du « masculin », à telle point que l’un n’existe pas sans l’autre et que cette asymétrie et la plus importante constante dans le monde. Et qu’il n’est pas possible de mener des analyses de pouvoir sur les « femmes » et les « hommes » sans inclure d’autres facteurs de la vie sociale et la complexité des rapports de pouvoir. (Héritier, 2012)

Ainsi, les aspects liés à l’homme et à la femme, ont été inclus dans la méthode de recherche qui a été mise sur pied dans cette thèse. Ceci dans le but d’identifier si le genre est un groupe spécifique à part entière et si, de nos jours, l’ennui perçu au travail peut être également une question de genre. Autrement dit, s’ennuie-t-on plus si l’on est un homme ou une femme ?

Subséquemment, tant le questionnaire Leonardo345, que le questionnaire spécifique qui a été créé et qui est relatif au ressenti de l’ennui, comportent une question par rapport au genre des personnes sondées.

Peut-on gérer l’ennui ?

Jankélévitch fait état d’au moins 4 hypothèses ou causes qui déclencheraient l’ennui : l’inaction, la solitude, la monotonie et la fatigue (Jankélevitch, 1976). Quant à Gana et Akremi, ils présupposent que « fondamentalement, l’ennui exprime l’épreuve du temps qui n’en finit pas, ainsi que l’expérience douloureuse du vide » (Gana & Akremi, 1998). Et pour reprendre les idées de Konrad Lorenz, biologiste et éthologue-zoologiste autrichien titulaire du prix Nobel de médecine (Lorenz, 1973), Il s’agit « d’un état où l’éveil est d’un niveau trop bas, ce qui engendre un sentiment d’insatisfaction, l’environnement interne ou externe est vécu comme insuffisamment stimulant » . Il est nécessaire également de se rappeler qu’en anglais le mot ennui dérive de tædium qui signifie « lassitude », « fatigue », donc somnolence. (Lemoine, 2007)

Ainsi pour répondre à la question « peut-on gérer l’ennui », abordons en premier lieu la question sous l’angle de l’inaction. Il s’agirait donc d’un passage de l’action à l’inaction avec l’impression ou le sentiment de s’ennuyer. Ainsi, dès que l’individu au travail se retrouve à la fin d’une tâche, il n’a d’autre choix que d’en recommencer une autre, ou de rapporter à sa hiérarchie son inaction, afin que le supérieur redistribue de nouvelles tâches qui permettront à l’individu de se retrouver dans l’action, ceci jusqu’à la prochaine boucle d’inaction.

Vu sous l’angle de la monotonie, le travail réalisé de manière répétitive se comparerait potentiellement à de l’inaction. Répéter minutes après minutes et jours après jours le même geste et les mêmes rituels, nous ferait tendre vers l’ennui. Et qui plus est, recommencer ce geste monotone peut faire oublier au travailleur les raisons même qui le poussent à effectuer ce geste répétitif. Et sans raison ou compréhension de la chose à réaliser, l’ennui guette !

La solitude s’inviterait également au bal des déclencheurs de l’ennui. On le comprend bien, car être seul c’est potentiellement être dans une forme d’inaction qui invite à regarder le temps qui passe, ou pire encore à se retrouver sans stimulation extérieure, ce qui aura par conséquent tendance à faire baisser le niveau d’éveil.

Enfin, la fatigue jouerait un rôle important dans le déclenchement de l’ennui. Il convient ici de séparer la fatigue « de la fin de journée » avec la « fatigue chronique » (Gonthier & Favrat, 2015). Pour la première, il s’agit d’une baisse d’énergie comme celle que l’on peut ressentir après une activité relativement chargée. S’agissant de la deuxième, il s’agit d’une fatigue chronique et persistante affectant potentiellement la manière de travailler. Mais il semblerait qu’il s’agisse ici d’une maladie ou en tout cas de quelque chose de pathologique se rangeant dans la catégorie des maladies.

Ainsi chercher à gérer l’ennui dans le monde de l’organisation ou au travail reviendrait à conserver ou encourager toute forme d’actions qui ne seraient pas monotones, qui ne se feraient pas sous une forme de solitude, tout ceci hors du champ d’une fatigue chronique qui serait elle, pathologique !

C’est ennuyeux, alors je m’ennuie ou suis-je ennuyé ?

Ce qu’il y a d’intéressant derrière le mot ennui, c’est que son sens peut changer entre le singulier et le pluriel et entre le transitif et l’intransitif. C’est aussi fascinant de constater que même dans les langues étrangères, son sens peut également changer en fonction de certains de ces paramètres.

Mais faisons un petit saut dans l’histoire à la période médiévale pour constater que « l’homme médiéval s’ennuie quand il ne se bat pas et quand il n’a pas la possibilité de draguer. Quant à la femme médiévale, elle s’ennuie quand les hommes ne se battent pas pour elle et devant elle et/ou ne la courtisent pas » (Lemoine, 2007).

Derrière cette phrase anodine, on peut imaginer que l’action de se battre, de draguer, d’être courtisée ou encore d’être amusé(e), concoure au principe de ne pas s’ennuyer, et que « l’ennui et son évitement sont souvent le fait de gens qui trouvent inadmissible de rester sans rien faire ». (Lemoine, 2007)

Par ailleurs au XVIe siècle, on a une tendance à opposer ce qui est ennuyeux (une lecture un séjour, un travail, etc…) avec ce qui est amusant où distrayant” (Dumonceaux, 1975), dont voici un joli exemple tiré d’une œuvre de l’écrivain, journaliste et homme politique français Léon Daudet :

« Il trouve là (à la Chambre des Députés et au Sénat) des bancs ou des fauteuils, pour écouter des orateurs souvent ennuyeux et mal renseignés, parfois amusants, parfois renseignés… » (Dumonceaux, 1975)

Et à cette époque, qu’était l’ennui ? « Au surplus, c’est une vue de philosophie, dont l’originalité est de dénoncer ce dont les hommes ne s’étaient pas avisés » (Dumonceaux, 1975).

Et la recherche d’une équivalence ou d’un synonyme a rencontré un certain nombre de difficultés, et sans pousser dans le détail, en voici quelques aspects : La « peine » est fort vague ; le « tourment » substitue une métaphore, dont la valeur du reste, a beaucoup varié ; la « douleur » évoque trop un aspect physique ; le « chagrin » comporte une intériorité, qui ne convient pas et ce terme d’autre part est plus limité dans son extension (Dumonceaux, 1975).

Quant à Edmond Huguet, linguiste et professeur d’université français, bien qu’il fournisse une indication de valeur, il échoue lui aussi par suite de l’insuffisance de sa méthode : « N°3 : Ennuy, ennuyer, ennuyeux. Ces trois mots avaient beaucoup de force. On appelait ennuy, ce que nous appelons « douleur, affliction ». On était ennuyé de la perte d’une personne chère. On trouvait ennuyeuse la mort d’un parent, d’un ami » (Huguet, 1967).

Pour Dumonceaux, toute enquête linguistique part évidemment des textes et il discerne deux types de recherches :

- Pour la première il s’agit d’un relevé et d’un classement des causes et raisons les plus fréquemment citées dans la littérature, car sans causes effectives et objectives, il n’y a pas d’ennui.

- D’autres textes contiennent des descriptions du sentiment de l’ennui : en groupant ces indications, nous pénétrons dans l’intimité affective de ceux qui éprouvent l’ennui. (Dumonceaux, 1975)

Et là, cela devient intéressant, car le nom « ennui » représente à lui tout seul la moitié des occurrences, l’autre moitié se répartissant entre le verbe (pour 1/4 des emplois), ou par l’adjectif « ennuyeux » ou le participe passé « ennuyé » pour le reste. Dumonceaux rajoute :

« Cette constatation invite à considérer en premier lieu le sentiment lui-même et à l’envisager comme un état, et non pas à la façon d’un mouvement de la sensibilité. Ainsi donc, l’ennui est. On est dans l’ennui. Cette facilité de l’ennui à s’imposer et à envahir une âme pour s’y maintenir, est certainement un trait essentiel. L’utilisation de l’article défini fait même entrevoir une certaine fixité du sentiment, quel que soit celui qui le ressent ».

Par ailleurs, la définition et les traductions de l’ennui que l’on trouve dans le dictionnaire français-latin Nicot (Nicot, 1614) sont les suivantes : « Ennuy et fascherie, aegrimonia, aegritudo, dividia, incommoditas, molestia, taedium ». Et ce que l’on remarque si l’on tente de grouper ces huit mots, c’est que deux grandes familles apparaissent : les cinq premiers mettent en valeur le sentiment pénible incorporé à l’ennui (dans nos dictionnaires latin-français actuels, les cinq traductions désignent le mot « chagrin »), tandis que les trois derniers possèdent en commun l’idée de dégoût, de fatigue, associée, dans le cas de « odium » et de « taedium » à celle d’aversion.

Il semble que ce soit au temps des Croisades, période historique du XI siècle durant laquelle des expéditions militaires étaient organisées pour pouvoir mener le pèlerinage des chrétiens en Terre sainte afin d’aller prier sur le Saint-Sépulcre, que les interminables situations d’attente des amoureuses et autres amoureux attendant leurs vaillants guerriers partis mener leurs guerres saintes, ait fait évoluer l’ennui pour le relier à la mélancolie. Charles d’Orléans, Comte d’Angoulême et père du roi François Ier en parle ainsi :

Allez-vous muser maintenant

Ennuyeuse Merancolye

Regardez la saison jolie

Qui par tout va vous reboutant

Mon huy ne vous ouvrirai mie. (d’Orléans, 1982)

Lemoine parle de ce poème en ces mots : « Pour ce prince des poètes, troubadour des calembours, le vent de Merencolye est une femme, la mère Ancolie. C’est sans doute la raison pour laquelle cette jolie fleur retombante qui s’épanouit surtout à la fin de l’été est associée à l’humeur noire ». (Lemoine, 2007)

Intéressant également est de voir qu’en arabe le mot Maradh al-ichk, traduit généralement par mal d’amour, recouvre une idée de manque, de perte, de deuil. Cette description de l’ennui apparaît des deux côtés de la Méditerranée exactement durant la période des croisades, période à laquelle l’éloignement des combattants a sans doute engendré cette idée de morosité ennuyeuse. (Lemoine, 2007)

Enfin une des particularités de ce mot est de potentiellement changer de signification entre le singulier et le pluriel ou entre l’intransitif et le transitif. Lorsque rien ne se passe, on est dans l’ennui, alors que si tôt qu’arrivent les ennuis, on ne s’ennuie plus.

Et le verbe s’ennuyer n’est pas moins surprenant. Et au rayon des enquiquinements, des emmerdements et des embêtements, il suffit que l’un d’eux s’invite à la fête pour ne plus jamais s’ennuyer. Et donc si je m’enquiquine, c’est que je m’ennuie ! Alors que si j’embête quelqu’un d’autre, cette personne ne va plus s’ennuyer, et que si l’on m’emmerde, je risque de ne plus m’embêter !

La musique est-elle ennuyante ?

On entend depuis longtemps que la musique adoucit les mœurs. Elle apaise nos angoisses, favorise la concentration, stimule la mémoire, facilite l’apprentissage du langage… (Pigani, 2021) mais que fait-elle de l’ennui ou pour l’ennui ? Et faut-il travailler en musique pour adoucir les mœurs de nos collègues ou pour répondre à un questionnaire sur l’ennui ?

Pour Schopenhauer, la solution du problème pour ne pas s’ennuyer, consiste à renoncer à l’être individuel à travers une expérience esthétique, en particulier la musique (Svendsen, 2003).

Et il écrit également ceci à propose de la musique et de l’ennui :

L’essence de l’homme, c’est que sa volonté presse (strebt), c’est qu’elle se trouve satisfaite, et recommence à désirer, et ainsi de suite. D’ailleurs, son bonheur et son bien-être consistent en ce que le passage du désir à sa satisfaction, puis le passage de celle-ci à un nouveau désir, s’effectue rapidement, car l’absence de satisfaction est souffrance, l’absence d’un nouveau désir est attente vide, langueur, ennui. De manière analogue, l’essence de la mélodie consiste en un constant écart, une digression sur mille chemins par rapport au ton fondamental […] ; elle finit cependant toujours par revenir au ton fondamental. Par tous ces chemins, la mélodie exprime l’aspiration multiforme de la volonté, mais aussi, par sa résolution harmonique ou plus encore par son retour ultime à la tonique, la satisfaction (Schopenhauer, Sommer , Dautrey, & Stanek , 2009).

Il a probablement été plagié par la chanteuse-auteure-compositrice et interprète française Mylène Farmer dans sa chanson « Je m’ennuie », dont le début commence ainsi : « La vie oscille à l’envi – comme un pendule rouillé – me balancer – de la tourmente à l’ennui ». Ceci pourrait effectivement être inspiré par les lignes de Schopenhauer dans son ouvrage le monde comme volonté et comme représentation : « La vie de l’homme oscille, comme un pendule, entre la douleur et l’ennui ».

Par ailleurs les Pet Shop Boys, duo britannique de synthpop formé en 1981 à Londres, se sont beaucoup penchés sur la question de l’ennui durant leur carrière. Ces derniers appartiennent au genre musical de la musique pop qui est, elle, apparue dans les années 1960 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Généralement, les chansons « pop » parlent d’amour ou de relations entre les hommes et les femmes qui sont souvent basées sur la banalité du quotidien (Svendsen, 2003). Les Pet shop boys ont écrit leurs chansons avec quelques possibilités d’échapper au fardeau ou à la légèreté pesante de la vie : « There is still time to kill »[1], « when you dance with me we dance Forever »[2] , « live a lie, dance Forever [3]», ou encore « I know that is not gonna last Forever [4]». Il ressort de ces quatre titres que le temps qui passe ne pourra pas toujours durer, et donc que l’ennui peut vite y apparaître.

Quant à l’auteur-compositeur-interprète français Serge Gainsbourg, voici les paroles qu’il a composées dans sa chanson « Ce mortel ennui » :

Ce mortel ennui

Qui me vient

Quand je suis avec toi

Ce mortel ennui

Qui me tient

Et me suis pas à pas

Le jour où j’aurai assez d’estomac

Et de toi

Pour te laisser choir

Ce jour-là, oh oui ce jour là, je crois

Oui je crois

Que je

Pourrai voir

Ce mortel ennui

Se tailler

À l’anglaise loin de moi (Gainsbourg, 2016)

Pour lui, l’ennui arrive quand il est avec l’autre. Et quand il est avec l’autre, l’ennui devient mortel à tel point que cela lui enlève sa liberté de penser. Mais bon, on le savait torturé !

Nombreux sont les autres auteurs et compositeurs à avoir parlé de l’ennui dans leurs chansons et pour n’en citer que deux autres, l’auteur-compositeur-interprète de pop rock français Gérard de Palmas ou encore l’auteur-compositeur-interprète canadien Pierre Lapointe.

S’agissant de la musique à proprement parler et pour comprendre comment elle agit sur les êtres humains, il faut savoir qu’elle n’a rien d’immatériel. Elle ne passe pas directement de l’instrument de musique ou du haut-parleur à notre cerveau mais elle est véhiculée par l’air que l’on respire. En fait, comme n’importe quel son, la musique et en premier lieu traitée par le système auditif, dont l’organisation est par ailleurs semblable chez tous les mammifères.

En résumé, le son est une variation de pression de l’air transmise par le conduit auditif externe vers le tympan, puis la chaîne des osselets en vue d’une amplification et enfin vers la cochlée. C’est cet organe qui transforme via ses cellules ciliées la variation de pression en une activité électrique pouvant être transmise par des neurones : c’est la transduction mécano-électrique (Rebillard & Pujol, 2021).

La musique est presque universelle et les premières preuves de son existence dans les sociétés préhistoriques datent d’environ 40’000 ans (d’Errico, et al., 2003). Des flûtes en os de vautours datant de plus ou moins cette période en attestent (Belnet, 2012). Toutefois, même si l’on sait que certains animaux chantent, tels que les baleines ou les oiseaux, la musique réalisée à l’aide d’un ou plusieurs instruments est une production purement humaine (Stalinski & Schellenberg, 2012) (Stevens, 2012). À ce titre, les ethnomusicologues soutiennent l’hypothèse attestant que la musique est une construction uniquement humaine et exclusivement culturelle et donc pas complètement universelle (Nettl, 2000).

Selon les cultures et les traditions des différents peuples, sa définition et la manière de la produire ou de l’écouter varient fortement : Sur le continent africain par exemple, certaines tribus ne font pas la distinction entre la danse et le chant, alors que d’autres peuvent l’envisager comme faisant partie intégrante d’une forme de langage ou de rites sociaux (Wiggins, 1996).

Enfin, sa forme peut également varier en fonction des époques, des générations ou de sa provenance. En France, les producteurs musicaux favorisent la « pop rock » dans les années 1960, le « disco » à la fin des années septante, puis viennent le « rap » et la « danse » dans les années nonante. Les musiques traditionnelles asiatiques ou des tribus indiennes ou africaines peuvent quant à elles résonner de manière dissonante aux oreilles occidentales et ceci en raison de différences dans les rythmes (Anku, 1997). Ceci explique peut-être pourquoi certaines musiques ou sons peuvent être ennuyeux pour certains, alors que pour d’autres cela relève d’un génie particulier.

Cela dit, à l’écoute d’un morceau de musique environ 80% des adultes peuvent ressentir des émotions physiques visibles, tels que des frissons, de la joie, de la peur ou encore des pleurs (Sloboda, 1992) . Celles-ci sont mesurables via des variations de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la température corporelle (musique triste) ou de la respiration (musique joyeuse) (Krumhansl, 1997).

Enfin, notre cerveau peut-il reconnaître une mélodie et simultanément comprendre des mots ou des paroles de chansons, et quelles sont les zones du cerveau qui sont sollicitées. Autrement dit, peut-on s’ennuyer en écoutant de la musique et être intéressé par les paroles ou inversement ? Une équipe de recherche codirigée par le chercheur Benjamin Morillon à l’Institut de neurosciences des systèmes (Inserm/Aix-Marseille Université), en collaboration avec des chercheurs de l’Institut-Hôpital neurologique de Montréal de l’Université McGill (L’Institut-hôpital neurologique de Montréal, s.d.), a utilisé une approche innovante pour comprendre comment le langage et la musique sont décodés au sein de chaque hémisphère cérébral chez l’humain (Albouy, Benjamin, Morillon, & Zatorre, 2020).

Les chercheurs ont enregistré dix phrases chantées chacune par une soprane sur dix airs mélodiques inédits composés pour l’occasion. Ces 100 enregistrements, dans lesquels mélodie et parole sont dissociées, ont ensuite été déformés en diminuant la quantité d’information présente dans chaque dimension du son. Il a été demandé à 49 participants d’écouter ces enregistrements déformés par paire, et de déterminer s’ils étaient identiques au niveau de la mélodie ou au niveau du texte. L’expérience a été menée en français et en anglais, afin d’observer si les résultats étaient reproductibles dans des langues différentes.

« Ces résultats indiquent que, dans chaque hémisphère cérébral, l’activité neuronale est dépendante du type d’information sonore, précise Benjamin Morillon. Si l’information temporelle est secondaire pour reconnaître une mélodie, elle est au contraire primordiale à la bonne reconnaissance du langage. Inversement, si l’information spectrale est secondaire pour reconnaître le langage, elle est primordiale pour reconnaître une mélodie. » Les neurones du cortex auditif gauche seraient ainsi principalement réceptifs au langage, grâce à leur meilleure capacité à traiter l’information temporelle, tandis que ceux du cortex auditif droit seraient, eux, réceptifs à la musique, grâce à leur meilleure capacité à traiter l’information spectrale. « La spécialisation hémisphérique pourrait être le moyen pour le système nerveux d’optimiser le traitement respectif des deux signaux sonores de communication que sont la parole et la musique », conclut Benjamin Morillon (Inserm, 2020).

Alors, si la musique peut provoquer des émotions, ou que les paroles de certaines chansons peuvent en déclencher d’autres, ce n’est pas sûr qu’elle ne fasse qu’adoucir les mœurs ou encore qu’elle favorise la concentration, bien que cela soit discutable. J’ai donc donné comme consigne de ne pas écouter de musique, pendant le “remplissage” du questionnaires, de manière à prévenir tout piège ennuyeux !

[1] Il y a encore du temps à tuer (traduction par YV)

[2] Quand tu danses avec moi, nous dansons pour (traduction par YV)

[3] Vis dans le mensonge, danse pour toujours (traduction par YV)

[4] Je sais que ça ne durera pas toujours (traduction par YV)

S’ennuyer au travail : est-ce moral ou éthique ?

En préambule, je citerais le dramaturge, poète et écrivain allemand Berthold Brecht dans l’opéra de Quat’sous : « D’abord la bouffe, ensuite la morale ». Celui-ci voulait donner une non-importance à la morale par rapport aux besoins de se nourrir ; mais qu’en est-il réellement de l’ennui et du travail ? Est-ce moral ou éthique de s’ennuyer au travail ? Commençons par porter un regard sur la morale qui n’est, ni une science, ni une religion. La première recherche du savoir objectif portant sur la nature des choses, sur les faits, et sur ce qui est. La deuxième, offre des croyances subjectives, avec des perspectives de salut, de sens de la vie et d’échappatoires suprême (Tavoillot, 2020). Pour Kant, philosophe prussien, fondateur du criticisme et de la doctrine dite « idéalisme transcendantal », « Il n’est besoin, ni de science, ni de philosophie pour savoir ce qu’on a à faire, pour être honnête et bon, même sage et vertueux », et il définissait la réflexion sur leurs champs respectifs par ces deux questions : « Que puis-je savoir ? » Et « Que m’est-il permis d’espérer ? » (Kant, 1993). Et c’est probablement entre ces deux domaines, la théorie (ou la science) et la religion, que l’on peut peut-être trouver les champs pratiques de l’éthique et de la morale.

Qu’en est-il par ailleurs de la définition de ces deux mots, et faut-il choisir entre ces deux termes qui paraissent parler de la même chose ?

La morale semble nous donner un chemin vers le bon sens, vers le « ce qui doit être fait pour être juste », au prix d’une certaine forme de rigidité. Quant à l’éthique, elle semble être plus « au goût du jour » et avoir cours dans le langage commun de nos congénères. Ne parle-t-on pas de « démarche éthique » comme outil indispensable à une pratique professionnelle, ou dans la formation, ou encore en soins palliatifs, etc… Cela pourrait être une forme de morale moderne. En réalité, c’est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux (Tavoillot, 2020). De plus, et étymologiquement, il n’y a aucune obligation de les distinguer puisque l’éthique vient du grec « ethos » et peut être traduit par coutume, ou faire référence au caractère habitudes d’un individu. La morale vient du latin « moralis » et indique l’ensemble des règles, tâches ou proscriptions relatifs aux us et coutumes d’une société donnée. A la lecture de ce qui précède, on se rend bien compte de la proximité des deux définitions et que finalement, ces deux termes tendent à répondre à une même question : que dois-je faire ?

Et il sera difficile d’être « moral » ou « éthique » pour réparer un pneu crevé au milieu de l’autoroute ou mettre en marche le lave-vaisselle, cependant, dès qu’autrui ou l’environnement entrent en jeu, tout peut changer. Ainsi est-ce éthique d’utiliser une voiture et donc y-a-t-il une morale m’empêchant de changer ce pneu, car continuer de faire rouler ma voiture porte atteinte potentiellement à notre environnement et à son écosystème. S’agissant du lave-vaisselle, est-ce éthique d’utiliser de l’électricité (parfois d’origine nucléaire,) ainsi qu’une grande quantité d’eau et des produits de nettoyage dont on ne connaît pas réellement les effets qu’ils peuvent avoir sur l’environnement, lors de leur élimination, pour laver quelques assiettes et autres casseroles ? Ou est-ce éthique de licencier des collaborateurs, lorsque le chiffre d’affaires s’effondre ? Il en va ainsi de notre condition humaine. Seuls, nous ne pouvons pas vivre et en société nous rencontrons suffisamment de difficultés depuis la nuit des temps pour que quelques philosophes et autres dialecticiens se soient penchés sur la morale et l’éthique. C’est probablement pour cette raison que la « politique » au sens large du terme (qui désigne ce qui est relatif à l’organisation d’une cité ou d’un État et à l’exercice du pouvoir) a pour vocation la gestion des différences de penser et des rapports de force, le « droit » (Larousse, Droit, 2022) cherche à définir de manière technique ce qui est bon et faux dans la loi, quant à la « morale », elle cherche à définir les principes et les valeurs plus ou moins clairs qui guident nos actes quotidiens (Tavoillot, 2020). Chacun de ces « ordres » possède en réalité sa propre fonction et doit être distingué, afin que nous puissions y faire appel de manière objective et selon les situations rencontrées. Mais on le sait, l’humanité a une grande tendance à mélanger les concepts et à en attendre autre chose que ce pour quoi ils ont été pensés et il n’est pas rare de retrouver ou d’attendre de la morale en politique ou du droit éthique.

Le philosophe Marcel Conche rajoute :

« Si je fonde ma morale sur ma religion, vous contesterez ma religion au nom d’une autre religion ou de l’irréligion (pour les agnostiques ou athées), et ma morale ne sera plus qu’une morale à côté d’une autre, une morale parmi d’autres, une morale particulière. Je ne pourrais que dire : voici ma morale, vous avez la vôtre, et moi la mienne. Si je fonde ma morale sur ma philosophie, vous contesterez ma philosophie au nom d’une autre philosophie ou de la non- philosophie, ma morale ne sera plus qu’une morale entre autres, sans aucun droit de s’imposer. Si vous contestez que nous ayons à fonder la morale, car chacun, d’une morale, se trouve déjà pourvu, je croirais, certes, que ma morale et la meilleure, mais vous le croirez aussi de la vôtre. Toutes les morales auront un droit égal de juger de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas ».

Et il résume ainsi le nouveau fondement de la morale : « la morale se fonde, non sur tel ou tel croyance, religion ou système, mais sur cet absolu qu’est la relation de l’homme à l’homme dans le dialogue » (Conche, 2003).

Mais regardons cela sous un autre angle. Si chacun de nous était « moral », il n’y aurait bien évidemment pas besoin, ni de droit, ni de politique : chacun serait respectueux des autres et nous vivrions en parfaite harmonie. De plus, si l’Amour régnait parmi les hommes comme nous y invitent les Évangiles (Jean), il n’y aurait même pas besoin de morale (Tavoillot, 2020). Et donc nous y voilà, comme notre monde et nos sociétés ne sont pas comblés d’amour, notre univers n’est pas parfaitement moral. C’est vraisemblablement pour cette raison que le droit est nécessaire pour édicter les règles du bien-vivre ensemble, et que pour appliquer ses règles et ses lois et en assurer le respect, il faut de la politique.

Ainsi, s’ennuyer au travail est-ce moral ou éthique ? Ou faut-il une loi qui régirait cela, ou une politique de l’ennui au travail devrait-elle être conceptualisée ?

Arrêtons-nous sur les règles d’or qui disent « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse », ou « traite les autres comme tu voudrais être traité ». Cette forme de morale universelle trouve ses principales racines dans les religions orientales (hindouisme (Astier, 2020), bouddhisme (Dalai-Lama, Jeffrey Hopkins (préface), & Yolande du Luard (traduction), 2003), taoïsme (Lebranchu, 2020), confucianisme (Weber, Grossein, & Colliot-Thélène , 2000)) ou occidentales (judaïsme (Hadas-Lebel, 2011), christianisme (Corbin, 2016), islam (Al-wahhab, 2014)) ou encore dans l’humanisme athée (Lubac, 1999).

Sa formulation la plus répandue est : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » que l’on retrouve également dans le serment d’Hippocrate (serment habituellement donné par les médecins, chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en Occident avant de commencer à exercer) sous la forme suivante : « primum non nocere (d’abord ne pas nuire)».

Et donc du point de vue de la morale, si l’on s’ennuie à mourir, qu’est-ce qu’on s’impose à soi-même que l’on ne voudrait pas imposer aux autres ? En s’autorisant à effectuer un travail que l’on n’aime pas ou qui se trouve à l’opposé de ses préférences, on va probablement traîner des pieds, procrastiner, peu s’investir dans le travail, être peu attentif, avoir des sentiments d’absurdité de la tâche à mener, avoir des relations interpersonnelles dégradées, et peut-être même devoir faire face à une crise existentielle. Par conséquent, le manager ou le dirigeant est-il éthique lorsqu’il impose cela à autrui ? Avec le risque et les conséquences potentielles de créer de la contre-culture, d’avoir un esprit d’équipe peu ou pas présent et une démotivation crasse allant jusqu’à la démission intérieure. Nous sommes ici dans le registre du brow-out (Lacan A. , 2019).

Éthiquement, si on s’ennuie à mourir mais qu’on ne l’a pas choisi, on se fait traiter comme on ne souhaiterait pas traiter les autres. L’apparition de périodes d’anxiété, de tristesse, de sentiment de dévalorisation et d’insatisfaction vont probablement avoir des conséquences sur la loyauté à l’équipe, provoquer des phénomènes d’agitation, de sur-adaptation et d’incapacitation (Berne, 2016) pouvant aller jusqu’à la dépression voir des atteintes à sa vie. On se retrouve alors en plein bore-out syndrom. (Bourion C. , 2016)

Est-ce moral d’accepter de trop travailler par choix personnel ou de manière imposée ? Est-ce que j’aime mon prochain comme moi-même ou est-ce que je m’aime comme mon prochain en étant surchargé de travail ? La surcharge de travail apporte épuisement physique et psychique, empêche souvent la concentration, amène à trop d’anxiété et à des pensées négatives avec des sentiments de dévalorisation, de pertes de mémoire ou de rêves éveillés. (WHO, 2019)

Est-ce éthique d’ennuyer les jeunes générations, ou inversement d’être ennuyé par ces mêmes jeunes ? Les générations Z réclament du plaisir au travail, posent beaucoup de questions, recherchent du sens dans leurs activités et pensent que les horaires ont un petit goût de naphtaline. En les ennuyant, on crée à coup sûr de la contre-culture sans obtenir de coopération, tout en devant faire face à des propos critiques incessants. (Ollivier & Tanguy, 2017)

Et est-ce éthique d’être ennuyé par son chef, ou à l’opposé d’ennuyer ses subordonnés ? On s’ennuie souvent de ne pas pouvoir prendre part à tout ou partie de la décision, avec pour conséquences une pluie de contre-avis, de nombreuses critiques ou remises en question du « chef ». S’ensuivent potentiellement des erreurs de jugement, de l’irritabilité, et une méfiance qui s’installe. (Hautbois, 2015)

In fine, si j’ennuie quelqu’un, cela contrevient à la règle du « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et si quelqu’un m’ennuie, c’est qu’il me traite d’une manière, dont il ne souhaite pas être traité lui-même.

Ainsi, il ne reste de place que pour l’ennui que j’appellerai contemplatif, celui qui nous fait du bien (Szczygiel, 2019). Celui par lequel je peux me connecter à moi-même, pour avoir accès à la créativité, à mon intégrité. Pour avoir la possibilité de partager des réflexions positives et globales sur mes valeurs. Ainsi on peut plus facilement inclure plutôt qu’exclure, atteindre un meilleur niveau de sérénité pour cheminer vers le consensus et une meilleure compréhension de la complexité. C’est sur ce chemin que l’on peut hypothétiquement procéder aux alignements intérieurs nécessaires pour ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu’on me fasse ! (Csíkszentmihályi, 2004)

Par ailleurs, comme toute entreprise, organisation ou institution n’est de facto qu’un regroupement d’individus, celles qui se risqueraient à créer de l’ennui contreviendraient également à la règle d’or et seraient bien avertie « d’aimer ses employés comme ils ou elles s’aiment eux-mêmes ». Et bien évidemment, il ne s’agit pas non plus de créer une loi empêchant l’ennui dans les organisations, en le définissant comme « bon ou mauvais », car cela ne sera pas éthique. Pas question non plus de prôner une politique qui l’encourage, car la politique doit se contenter d’avoir pour vocation la gestion des différentes manières de penser.

Alors que reste-t-il aux entreprises et aux organisations pour éviter l’ennui et atteindre l’éternité ? En s’attardent un peu sur les préférences de comportement, les organisations ont une magnifique opportunité pour cheminer vers un futur incluant le sens au travail pour éviter la démotivation des travailleurs. Et comme les interactions entre les individus et le travail sont principalement de types autotéliques, du grec autos (soi) et telos (but ou fin), on comprend l’importance d’inclure dans cette subtile équation les préférences de comportement au travail. Bien évidemment une part des activités professionnelles ne sont ni purement autotéliques ni purement exotéliques (faites pour des raisons externes), mais résultent dans la plupart des cas d’une judicieuse combinaison des deux. (Lecomte J. , 2009)

« L’individu autotélique n’a pas un grand besoin de possession, de distraction, de confort, de pouvoir ou de célébrité, car presque tout ce qu’il fait l’enrichi intérieurement. Comme il expérimente le flux dans son travail, sa vie familiale, ses relations avec les autres, quand il mange et même quand il est seul et inactif, il est moins dépendant des récompenses extérieures qui motivent les autres à se satisfaire d’un quotidien routinier, vide de sens. Il est plus autonome, plus indépendant, parce qu’on ne le manipule pas facilement à coup de menaces ou de récompenses extérieures. En même temps, il est plus impliqué dans tout ce qui l’entoure parce qu’il est pleinement investi dans le courant de la vie» (Csíkszentmihályi, 2004)

Csíkszentmihályi nous livre avec cette citation une magnifique piste de reflexion pour éviter l’ennui, pour s’empêcher de s’ennuyer ou pour arrêter d’ennuyer les autres. C’est à ce prix que les prochaines générations pourront apprécier le sens de la chose à réaliser et sauront se projeter (soi, l’équipe dans laquelle on travaille et l’entreprise pour laquelle on œuvre) vers un futur dans lequel le travail retrouvera ses lettres de noblesses tout en laissant à l’ennui la juste place qui lui revient.